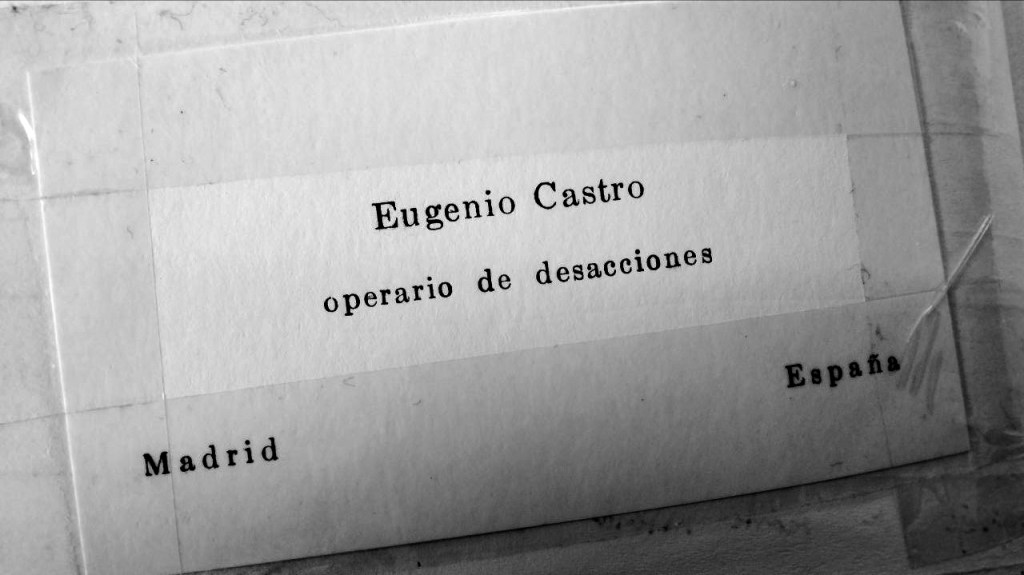

El 2 de marzo de 2024 a las tres de la tarde, una hora que siempre fue para él un signo, murió Eugenio Castro. Un puto cáncer fulminante nos arrebató en un par meses a un gran amigo con el que muchas y muchos hemos urdido algunas de las acciones (y desacciones, en una de sus fértiles propuestas) más vibrantes y bellas de nuestras vidas. Esas que nos han permitido ensayar, rozar y no pocas veces realizar en actos concretos la consigna «por un proyecto político de vida poética». Un lema que resume el espíritu del Grupo Surrealista de Madrid, ese complot de alquimistas sociales que durante más de treinta años Eugenio impulsó junto con Jose Manuel Rojo, Lurdes Martínez, Javier Gálvez y Jesús García, por nombrar a algunos de sus compañeros de más antigua membresía, así como tantos otros y otras que estuvimos un tiempo en el grupo o en sus acogedoras periferias. Porque Eugenio tenía un compromiso admirable con la dimensión colectiva que debe poseer toda actividad que merezca realmente la pena. Una vida poética, por supuesto, mucho más allá del poema, aunque sin renunciar a él. Una vida inspirada, como solía decir Eugenio.

Con Eugenio no solo pierdo a un amigo, lo que ya es de por sí un trance desolador. Perdemos todos y todas a un referente. A una rara y preciosa luciérnaga de esa constelación que marca la senda hacia un futuro mejor. Porque Eugenio había hecho suya como pocos, y desde esa fascinante potencia emancipadora que tiene el surrealismo cuando se lo conoce más allá de los clichés, la imprescindible ampliación de la causa revolucionaria hasta convocar a todos los aspectos de la existencia: si queremos transformar el mundo (Marx) es porque aspiramos a cambiar la vida (Rimbaud). Eugenio habitó siempre esta tensión no de un modo especulativo, sino primordialmente práctico. Intentó, y esta fue su motivación más intransigente, experimentar en el día a día el tipo de intensa cotidianidad que la esperanza del Reino de la Libertad contiene. Por supuesto, asumiendo que eso implicaba entrar en un conflicto perenne, erosivo y muy desigual con las lógicas del capitalismo, que además de pobreza, desigualdad y catástrofe ecológica, produce masivamente una realidad deprimente, una minusvalía afectiva y sensible y una miserabilización de la condición humana.

En mi caso, con Eugenio pierdo también y a la vez, en una extraña combinación de asimetría y fraternidad, a un maestro y a un cómplice. Eugenio ha sido parte de ese puñado pequeño de personas que uno tiene la suerte no solo de conocer, sino también de frecuentar, y que influyen en su vida de manera decisiva. Mucho de lo mejor en lo que hoy me reconozco, en mis ideas pero sobre todo en mi actitud ante el mundo, tiene su impronta. Me encantaría identificarme como su discípulo si él hubiera admitido este tipo de relaciones desiguales en su círculo de afectos. Como persona generosa y como surrealista (lo que quiere decir, como anarquista y comunista de espíritu en los sentidos más profundos y desnudos de estos términos) no lo hizo. Por supuesto, un discípulo un poco díscolo como no podía ser de otra manera, pues si algo irradiaba Eugenio era celo por la autonomía, la libertad personal y el criterio propio. Lo de díscolo tampoco es que tenga mucho mérito. En cierta medida, un componente de refriega intelectual era consustancial a la amistad con él, pues Eugenio también fue siempre un ferviente y tenaz defensor de sus ideas, y un animal polémico en el mejor sentido de la palabra, algo que nunca afectó al aprecio mutuo y el respeto que nos teníamos. Recuerdo con mucho cariño como en la presentación del libro Ecosocialismo descalzo, que realicé con Jorge Riechmann y Adrián Almazán en la librería Enclave en algún momento de 2018, y tras una intervención en la que yo apostaba por un pragmatismo político que a Eugenio no le agradaba, se levantó visiblemente afectado y empezó a gritarme “pero Emilio, ¡lo que importa es el ardor, el ardor!”. Creo que yo también le respondí gritando algo así como que lo que importa son las victorias concretas. Quien no supiera que éramos buenos amigos tuvo que asistir a un espectáculo muy excéntrico. Después de aquello nos fuimos a tomar unos vinos juntos por los bares de Lavapiés como si nada hubiera pasado. Creo que la anécdota es ilustrativa de cómo era ser amigo de Eugenio: un vínculo exigente en el que las ideas importaban lo suficiente para pelearse por ellas. Probablemente este rasgo de su carácter le ocasionó algún que otro desencuentro.

Pero es que también Eugenio ha sido compañero de la más alta aventura común. Niño perdido y camarada en un gran juego que nos precedió e irá mucho más allá de nosotros mismos: abrir para todas y para todos el horizonte de lo posible. También fue compinche, codo con codo, en la provocación y el disfrute de algunos relámpagos estremecedores que fueron iluminando el camino. Otros muchos recuerdos compartidos se agolpan. Aquella vez que el Grupo Surrealista de Madrid hizo arder más de 400 euros en la Puerta del Sol al comienzo de la crisis financiera de 2008 bajo el grito de ¡quema el dinero y baila! Pequeños sabotajes simbólicos armados con tiza por los muros de Lavapiés. Las muchas veces que nos visitó en Móstoles para compartir con la gente de Rompe el Círculo los procedimientos, siempre lúdicos, que él había hallado para reencantar la vida cotidiana (probablemente, el pilar más especial y singular del proyecto Rompe el Círculo, que tanto debía a alguien como Eugenio). Esa fetichistamente poética procesión que acabó en la plaza de Agustín Lara, tras un aquelarre colectivo en el que las mercancías murieron y los objetos vivientes despertaron. Y por supuesto, esos diez días de revuelta y deriva colectiva que conmocionaron Madrid cuando entró en erupción el volcán del 15M.

En los más de 17 años que compartimos juntos me vienen, como no, a la memoria otros muchos momentos, más íntimos y modestos, pero no menos intensos. Los amigos de Eugenio, como los argonautas del Pacífico occidental con su ritual de intercambio de gargantillas y pulseras hechas de conchas, teníamos la suerte de vivir envueltos en un kula por el que circulaban todo tipo de regalos: objetos reveladores y sustanciados, relatos de azares objetivos presididos por casualidades extraordinarias, poemas como conjuros, fotografías del “entremundo”, que podían convertirte en el increíble hombre menguante, pulsos de imaginación onírica, exaltantes mitologías personales que Eugenio fue elaborando con el paso de los años. Y las citas en su casa en Torrecilla del Leal, o en el café de la filmoteca Doré, a las que él acudía con mis textos impresos y me los devolvía minuciosamente anotados y revisados. Y nuestras mutuas confidencias sobre amores y desamores que siempre quisieron ser locos. Y mi poemario La llamada del mar, el único que hasta ahora decidí publicar, en buena medida animado por él. Y las dos veces que le acompañé presentando su libro La flor más azul del mundo, que fue su manera de nombrar a eso que Breton llamaba el oro del tiempo.

Mi relación con Eugenio era especial, pero no era ni mucho menos exclusiva. Sé de al menos tres o cuatro docenas de personas que podrían haber escrito palabras como estas u otras de mayor voltaje. Pero la muerte de Eugenio nos rompe más allá del vínculo magnético que su entorno, de modo constante o intermitente, podíamos tener con él. Porque Eugenio encarnó un proyecto que, aunque suene grandilocuente, trascendía su vida personal.

Eugenio nos lega una obra cuya lectura siempre es perturbadora porque no deja de funcionar como una interrogación incómoda sobre nuestro propio uso del tiempo: libros, poemas, dibujos, fetiches. La punta del iceberg de la misma puede encontrarse en sus tres ensayos publicados por Pepitas de Calabaza: H (2006), La flor más azul del mundo (2011) y Madrid rediviva (2021, aquí una reseña que escribí de este libro). Para ir más allá hay que bucear en los más de veinte números de la revista Salamandra, en los periódicos Qué hay de nuevo, viejo y El Rapto, y en muchas y muy dispersas publicaciones del movimiento surrealista internacional, en las que era un asiduo colaborador. Pero su obra culminante fue su vida misma. Aquí también supo destilar la esencia más embriagadora del surrealismo: porque el surrealismo puede ser solo superficial y empobrecedoramente tratado como literatura o como arte plástica. El surrealismo es por encima de cualquier otra cosa una vocación revolucionaria por situar la poesía vivida en el centro de gravedad de la existencia humana. Sus grandes hitos tienen mucho más de propaganda por el hecho de la causa de lo maravilloso que con dispositivos estéticos, artísticos o literarios en el sentido convencional del término. Si algo engrandece una propuesta como la surrealista en la historia del pensamiento revolucionario es, precisamente, eso que Eugenio demostró de manera admirable: aportar pruebas empíricas indiscutibles, y en primera persona, de que la vida puede ser lo contrario a alienación. Una vida resonante, que además el surrealismo esperaba democratizar del modo más radical posible: ahí la idea del comunismo del genio, a la que Eugenio fue siempre fiel con esa rigurosidad intelectual que hoy se ha convertido, por desgracia, en una especie de vestigio del siglo XX.

Breton esperaba que el surrealismo fuera una plataforma lo bastante móvil para enfrentar los cambiantes aspectos del problema de la vida. Hasta donde yo conozco, Eugenio Castro ha sido una de las personas que en los últimos cuarenta años ha sabido explorar mejor esta plasticidad y esta movilidad. Hasta el punto de que estoy convencido de que la vida poética que supo llevar Eugenio, que sus libros dejan entrever para quienes no pudieron conocerlo, es la mejor prueba de que el surrealismo, pese a esos cien años que cumple desde su primer manifiesto en 2024, es un proyecto que en su espíritu tiene mucho más futuro que pasado. No pocas veces he afirmado algo que puede sonar a broma pero no lo es en absoluto: de mayor quiero ser como Eugenio Castro. Estoy convencido de que si merece la pena luchar por una sociedad ecosocialista no es solo porque esta nos aseguraría la supervivencia frente al desastre ecológico que la depredación capitalista provoca. Es, también, porque esta ofrecería a todas y a todos la capacidad de experimentar eso que Eugenio buscó durante décadas, volcando en ello su inteligencia, su sensibilidad y su arrojo: «una reformulación de la noción de realidad que expanda su reverberación», que permita que la «libidinización de nuestra vida» sea más regla que excepción, que nos acostumbre a la «fabulación mítica con la materia cotidiana»[1]. Que nos ponga, en definitiva, un poco más fácil el contacto con lo maravilloso como núcleo de sentido. Y todo eso que Eugenio buscó lo logró encontrar de un modo que sin duda tuvo mucho de fragmentario, como nos sucederá a cualquiera mientras sobrevivamos bajo un régimen social en el que no nos pertenecemos. Pero, a su vez, su experimentación con un imaginario emancipado también dio pruebas incontables de éxito. No tengo duda de que estos destellos portan consigo una buena muestra de nuestros mejores augurios.

Eugenio y yo, que amábamos los mismos fines, y por eso éramos amigos, no estábamos del todo de acuerdo en los medios para lograrlos. Discrepábamos en las estrategias políticas, pues yo con el tiempo he ido declinando mi compromiso socialista en ese tono pragmático y más gradual que reclama la atención violenta a las coyunturas, especialmente cuando se asume como un imperativo la necesidad de esas victorias concretas antes mencionadas, aunque sean victorias parciales. Él siempre estuvo adscrito al partido de ese ardor que me reclamaba, al partido de la revuelta integral, de la utopía como actitud que dignifica lo humano al margen de su traducción en términos de utilidad. Y disentíamos un poco en las tácticas poéticas: él se sabía continuador y a la vez reinventor de un legado demasiado importante, valioso y amargamente adulterado como para difuminar intencionalmente su genealogía. Yo, por mi parte, sospecho que el surrealismo, para que llegue realmente a ser lo que “será”, debe perder el miedo a extraviarse, a contaminarse, a desdibujarse un poco como condición previa de su radical y necesaria popularización. Pues intuyo que solo así el surrealismo podrá cumplir con el más maximalista, pero a la vez el más grandioso, de los mandatos que lo impulsan: hacer de la poesía en actos el tejido mismo del espacio y el tiempo de una civilización que dejé atrás no solo la pobreza material sino la pobreza moral, psicológica, sensible, afectiva, simbólica y existencial que el capitalismo impone. En este aspecto, creo que ambos estábamos en lo cierto. Este era un debate, como muchos otros, motivado por ese déficit del sentido de complementariedad que es tan común en el pensamiento humano: al igual que un árbol necesita raíces, tronco, ramas, hojas y flores para ser un árbol, la transformación efectiva de nuestro marco cultural en el sentido antropológico del término cultura, y esa y no otra es la ambiciosa bandera que el surrealismo quiere ondear, necesita de muchas estrategias y enfoques distintos. De lo que se trata y se tratará es de repartir las tareas, sabiendo que una y otra disposición pueden convivir y beneficiarse mutuamente, más allá de los roces inevitables, mientras participen de un mismo propósito. Y este no es otro que asegurar a cada mujer y cada hombre un don y un derecho natural que hoy están tenebrosamente deprimidos: el de admirar la realidad y sus exuberantes maravillas de modo irrepetible.

Si dentro de cien años algún Menéndez Pelayo de turno escribiese una nueva versión de la Historia de los heterodoxos españoles, sin duda Eugenio Castro debería ocupar un lugar destacado entre los librepensadores más atípicos, utópicos y (uso el siguiente adjetivo con plena conciencia de su exactitud) mágicos de los que vivieron en nuestro país en el quicio de los siglos XX y XXI. Confío en que esto no pasará, y no precisamente porque nuestra sociedad no reconozca una figura como la de Eugenio, sino justo al revés. Espero que la historia que se cuente dentro de cien años no la marque la mirada reaccionaria de un Menéndez Pelayo, sino la mirada de una sociedad emancipada, que no solo tenga en alguien como Eugenio Castro un buen ancestro, sino que sobre todo haya incorporado algunas de sus experimentaciones y enseñanzas en sus costumbres, en sus conductas y en sus hábitos cotidianos. No habría mejor fruto que ese. Porque aunque en vida el reconocimiento público de su figura ha estado varios órdenes de magnitud por debajo de su mérito, si algo define a Eugenio Castro es que ha sido una persona que ha aportado pistas increíblemente interesantes para aprender a cerrar esa brecha tortuosa, de la que ya se lamentaba William Morris, entre cómo vivimos y cómo podríamos vivir. Tanto en lo personal como en lo colectivo, Eugenio Castro nos interpela. Esas pistas, esos indicios, esas contraseñas todavía casi secretas pero llamadas a ser coplas anónimas de un pueblo más libre, no nos podemos permitir perderlas.

Como pasa con todas las muertes de los seres a quienes hemos querido, a sus amigos su súbita desaparición nos mutila con una insoportable crueldad. Y aunque su inesperada ausencia es y será irreparable, tenemos al menos el recuerdo y el poder restituyente de su ejemplo, que era altamente contagioso.

Pero son muchas más, infinitamente más, las personas que no tienen acceso a esos recuerdos o esas vivencias inspiradoras. Y que sin embargo también merecen tirar de ese hilo de Ariadna que Eugenio fue tejiendo en el laberinto de la deshumanización capitalista, y así encontrar, en estos tiempos aciagos, algunas armas milagrosas con las que restituir el valor del ser humano en su más elevada promesa. Por eso quizá el mejor homenaje que puede hacerse a Eugenio Castro es disponer de los medios de difusión que cada uno tenga a su alcance para que sea el mismo Eugenio el que tome la palabra.

El Madrid boscoso, licántropo y reencantado estaba ahí.

De todas las obsesiones que compartía con Eugenio Castro, quizá las más singularmente nuestra, la más cómplice, la más atravesada por mutuas confidencias, era la de nuestra relación pasional con la ciudad Madrid. Una relación siempre fiel a la norma que impuso Ernst Bloch en El principio esperanza (uno de los primeros libros, junto con Nadja y El campesino de París, que Eugenio me recomendó leer cuando nos conocimos en 2006). A saber, la tensión a la que se deben los revolucionarios es saber mantenerse siempre refractarios al engaño (corriente fría del marxismo) y siempre refractarios a la desilusión (corriente cálida del marxismo). Un vínculo con la ciudad por tanto ambivalente, entre el amor a Madrid y el desaliento provocado por el laboratorio neoliberal madrileño. Pero jamás presidido por el desprecio o la indiferencia. Y tenazmente empeñados en hacer caer a Madrid del lado del ensueño, de la plenitud y de lo maravilloso. Como Eugenio, yo también tengo la absoluta certeza de que «las señales alarmantes que presentan a la ciudad como inhóspita, no han tenido en mí la consistencia suficiente como para hacerme a la idea de que en ella la vida ha perdido densidad humana y experimental»[2].

A continuación, recopilo sin mucho esfuerzo una pequeña muestra de ese Madrid boscoso, licántropo y reencantado que Eugenio Castro supo convocar. Desviando unas palabras célebres que se escribieron hace casi cien años, confío en que estas anotaciones sean «de naturaleza suficiente como para que algunas personas se lancen a la calle, tras haberse hecho conscientes, si no de su inanidad, al menos de la grave insuficiencia de cualquier cálculo riguroso sobre su vivencia de la ciudad de Madrid»[3].

El Descampado de las Delicias

«El cielo es siempre un guía mayor. De esquina en esquinza cruzo las manzanas de viviendas. El espacio se va abriendo, hasta llegar a lo que desde entonces llamo El Descampado de las Delicias. Está situado entre la parte trasera de la vieja estación de tren de Delicias y la colina sobre la que se levanta el Planetario. Accedí a él de sopetón, a través de un paso elevado ubicado en un extremo que, al estar en subida, no proporcionaba indicio alguno de su existencia. Por esta cara, el paso elevado termina en un mirador circular que da por completo al descampado. Allí me quedé un tiempo contemplándolo boquiabierto a causa de los heteróclitos elementos que lo conformaban, destacando a esa distancia los arquitectónicos, que mostraban un evidente estado de ruina, o bien se hallaban desvencijados o intervenidos. También me fijaba en las farolas en funcionamiento, o en elementos naturales, como un determinado número de árboles mezclándose con elementos ferroviarios. Desde esa lejanía yo comenzaba mi ensueño, pues ese era el estado en el que me iba sumiendo la observación del descampado, que avivó en mí la imaginación onírica»[4].

La posguerra en el Parque de la Cornisa

«No abandono la zona en la que de antemano me he situado porque en ella se halla un parque que resuena en mí sin cesar. No en vano se trata del que más afecto despierta en mí. Es el Parque de la Cornisa, al que cierra por el Este una enorme pared, la cual se corresponde con la parte trasera de la iglesia de San Francisco, y que presenta dos rasgos muy diferenciados. Vista de frente, desde el Oeste, se observa nítidamente que la mitad izquierda ha sido rehabilitada, exhibiendo un color de la gama del beige. La mitad derecha es una gran masa de ladrilla visto, desconchado y deteriorado. Ambas se complementan y forman un frontón macizo e imponente. Me gusta frecuentar este sitio especialmente en invierno (aunque no renuncio a él en otras estaciones). Y me gusta ver los árboles sin hojas como esqueletos vegetales. Y me fascina el suelo terroso, con esa cualidad hipnótica que ejerce sobre mi todos los días soleados y luminosos. Asimismo me causa placer ver en el a los niños y a los chavales practicar el baloncesto en una cancha en estado precario (…)

Todos los elementos que he descrito, al igual que los trazados urbanísticos, con sus respectivas características, me han hecho sentir la impresión muy acusada de acceder a una realidad tapada, de tal modo que desde el primer momento en que llegué a este parque he creído sentirme en un escenario de la posguerra española»[5].

El sexo de Madrid en el jardín tropical del vestíbulo de Atocha

«Toda la erótica melancolía de la despedida, toda la erótica melancolía del (re) encuentro encarnan en la brevedad de ese jardín situado en el vestíbulo central de la estación de Atocha. Toda la excitación física que acompaña a la mental en el momento en que parte o llegar el ser amado (o un ser muy querido), excitación que alcanza en él una dimensión colectiva, me parece muy bien manifestarse en ese lugar donde se funden la exuberancia y la voluptuosidad de la flora, provocando una atmosfera de calor húmedo propia del acto amoroso. En tal sentido, es relevante destacar la importancia que en la generación de ese clima tienen los aspersores que alternativamente derraman esa sustancia gaseosa, brumosa y blanca, levemente espesa, destinada a regar las plantas y los árboles del jardín. Me gusta pensar en este jardín como si se tratara de “el sexo de Madrid”»[6].

Dos relojes rotos, para vivir a deshora

«Me gustaría recordar que la inauguración de la utopía, es decir, la realización revolucionaria del presente, se asociada con el acto que consiste en romper relojes, por no decir disparar contra ellos. (Abro aquí un paréntesis para aludir a un lugar que ilustra con importante exactitud lo que acabo de sugerir. Se trata del Parque de la Fuente del Berro, lugar de exuberante ensueño de vigilia y formidable lecho para el abandono mental y carnal. Pues bien, en la torre derecha de su puerta de entrada un reloj apedreado en un acto de justicia contra la agresión del tiempo medido -léase aquí también el “tiempo de ocio”- no marca ya sino el tiempo que es, el tiempo siendo)[7]».

«Vivir a deshora. Ya lo he escrito en otro lugar. Y una imagen, posiblemente la más representativa. Y su objeto, cuya convencionalidad no reduce un ápice su poder de evocación, conservándose como una especie de arquetipo invencible: un reloj sin función, indistintamente con agujas o sin ellas. Dos de ellos me acompañan para siempre. El que se alza incrustado en la pared del edificio de las antiguas Escuelas Pías de la calle Sombrerete, en Madrid. Y el otro, que hace lo mismo con una de las entradas al parque de la fuente del Berro. El primero, además de estar en desuso y roto, está abollado: son las huellas de los balazos que recibió durante los combates que en este lugar sucedieron en el marco de la Guerra Civil. El segundo, por un misterio que no tengo interés en que me sea desvelado, carece de agujas, además de que los números que marcan las horas están constituidos en blanco, dispuestos sobre una esfera de cristal (…). Ese reloj parado desde hace decenios gobierna, por un lado, una especie de “extra-tiempo”: un tiempo humano externo al cronológico y al instrumental, cualquiera que sea su encarnación: un tiempo propio del dulce vagar, de la gracia de la pereza, de la sedante inactividad, del juego incluso; por otro lado, un “intra-tiempo”, es decir un tiempo humano de contemplación, de introspección, de melancolía[8]».

La vida “animada” de los jardines de Sabatini

«Desde siempre han ejercido en mí una influencia inexplicable. Visualmente, me han causado una aguda perturbación. He percibido en ellos una potencia invisible que tornaba su aparente normalidad, y su muy convencional configuración, en una sensación de desconcierto. Hay en estos jardines algo que los convierte en un lugar de convocación. Hay en estos jardines algo que hace temblar la uniformidad de su trazado. Algo que se relaciona con la estatuaria que rodea la pequeño estanque: ocho estatuas blancas extrañamente cautivadoras, pues no se benefician de una belleza ante la que, de forma inmediata, me rendiría fácilmente, pero que dan la impresión de estar asistidas por una vida “animada” que otorga al jardín su aire ambiguo, a punto de caer del lado del sueño»[9].

El acantilado interior en el Viaducto

«El modo en que este puente ha ido labrando una ascendencia importante sobre mí carece de evanescencia alguna. Ese influjo está localizado en un hecho de terrible naturaleza, el cual tuvo lugar en el mes de septiembre de 1995, cuando dos muchachas de dieciséis años se precipitaron a él desde el vacío. ¡De qué manera resonó esa desdicha en la ciudad de Madrid, cuyo aire, para mí, no parece haberse descargado todavía de tal conmoción! Se me debe creer si afirmo que no admito ninguna complacencia ante tal infortunio. No consigo evitar, sin embargo, que el patetismo del acontecimiento me sobrevuele cada vez que paso por ese lugar, considerando los diferentes grados que puedo hacerlo. Aún me recuerdo, entre incrédulo y sobrecogido, de esa manera en que, sin explicación posible, acusa uno, muy sentimentalmente, algo o mucho de la desesperación ajena, y en el secreto del anonimato asume la aflicción de los seres queridos. Espero no incurrir en el impudor si confieso que, la mayoría de las veces que cruzo el Viaducto, realizo mudamente una ofrenda a aquellas niñas, que, en otro plano de la manifestación, cobró cuerpo mucho más tarde en una “Nana para precipicios” (…)».

«No ignoro que, con la oscuridad que de lo evocado pueda desprenderé, acudo a este lugar entre la persuasión y la rutina, y que otro acontecimiento, de ficción, en este caso, me lo hace recorrer con un tono más liviano, aun cuando lo que narra le confiere un sesgo asimismo dramático. Hablo del momento en que, al final de la película Cielo Negro, de Manuel Mur Oti, la protagonista, sobre la que se ha destinado el martirio ejemplar que una asfixiante época de oscurantismo vertió sobre los hombres y mujeres de este país penetra en el Viaducto persiguiendo el reposo, que quisiera obtener mediante la última solución humana: el reposo frente a una existencia social, sentimental y materialmente depreciada. Pero a la evidencia de la funesta condición descrita le sobreviene la evidencia de una sexualidad que ni siquiera el mayor infortunio puede censurar (…)».

«Así es como este lugar se me muestra impregnado de una umbrosa voluptuosidad (…)».

«Lugar, pues, que reúne circunstancialmente a la carne y el duelo, la pena y el éxtasis (…). Y así se va, cada cual alumbrado por un acantilado interior[10]».

Lavapiés, el fantasma, el Gran Transparente

«“Andaba el misterio lúcido”. Me encontré con esta frase en la calle Zurita de aquellos años ochenta que a menudo se mencionan en estas páginas. La misma mano, a tenor de la caligrafía, había escrito en la calle Salitre, por esa misma época, “La barca del amor se estrella contra la vida corriente”. Pertenecientes a un mismo clima mental, el alcance de su aparición, en mí, no ha declinado jamás (…)

«Las calles mencionadas forman parte del barrio de Lavapiés, cuyo trazado urbano, en lo general como en lo particular, tiene la virtud de intensificar lo que de absorto exista en cualquiera. Sometido hoy a un escarnio tal y como pueden propiciar los dos fenómenos que aspiran a llevar a lo peor a la ciudad, la gentrificación y la turistización, Lavapiés asiste, impotente una transformación que parece garantizarle lo innoble de la mediocridad (…)».

«Pero no insistiré más sobre este punto aquí (…). Mi pasión recae en lo que yo concibo como los misterios de Lavapiés, en ningún caso subalternos. Lo que aún me hace amar este barrio es que no ha renunciado a su belleza decadente, a la vejez de sus edificios, a la narración de sus fachadas, a su lentitud, a su capacidad para desoír, al menos todavía, la cháchara de la banalización (…)».

«Y así ha sido como el barrio que acabo de mencionar se ha ido convirtiendo en el continente de una fantasmagoría que iría encarándose a medida que crecía en mí una alianza orgánica con él. Aunque, a decir verdad, “No hay un fantasma en el barrio, el barrio entero es un fantasma” (Mariano Auladén) (…)».

«Y quizá Lavapiés sea ese gran organismo vivo en el que habitamos unos seres y extraemos de él el provecho de la transformación que esos mismos seres contribuyen a generar. En tal sentido, no es arbitrario sugerir que el barrio de Lavapiés sea, en términos simbólicos, un “Gran Transparente”[11]».

La Ciudadela de la Puerta del Sol

«Plaza tomada, plaza imantada. Esta parece ser la gran potencia que ha adquirido la puerta del Sol. Se hace difícil no sentirse errante en ella, no importa las limitaciones espaciales, porque cuando uno ha decidido abandonarla, no puede hacerlo, pues algo se cruza en su camino que desvía su propósito (en el fondo seguramente débil) ya que es dificilísimo salir de esta comunidad sin confesión alguna, plenamente vocal y elocuente, en su vociferación y en su silencio (Crónicas de la desobediencia, 20-21 de mayo de 2011)[12]».

«Entonces, ¿de qué tiempo hablamos? Del tiempo de despertar en la medianoche a un tiempo nuevo al que se ha esperado, emocionalmente juntos, en silencio, durante un minuto, para inmediatamente después lanzar juntos el grito de la común licantropía, ya que a esa hora todos nos hemos convertido en lobos que nos comíamos el tiempo cronológico de la extorsión e inaugurábamos un tiempo mítico en el que se funda la República de la Licantropía (Crónicas de la desobediencia, 21-22 de mayo de 2011)[13]».

*

Fácilmente, esta selección podría haber sido otra. Por ejemplo, la casa en sombras que halló Eugenio Castro en la calle Amor de Dios.

Y el muro de los deseos de la calle Servet, destruido y convertido «en un escaparate para el turismo colonialista que asedia a la ciudad entera».

Y el Puente de la Reina, en el que Eugenio Castró halló esa declaración de amor maravillosa escrita en sus muros en el año 1988: «te quiero porque tienes los pies planos».

Y la fealdad de la catedral de la Almudena inspirando en Eugenio uno de sus mitos más esenciales: el Gran Boscoso destruyendo el templo.

Y la estrella de Nadja encontrada en la calle Cabeza.

Y las huellas de Melmoth el errabundo en la calle Tres Peces, y en la Calle San Nicolás convertida en un agujero negro, con todas sus farolas apagadas, la noche del 26 de marzo de 2018.

Y los pasadizos a plena luz de las calles Calvario, San Pedro Mártir, Jesús y María o Ministriles.

Y los nombres de establecimientos «como peces abisales dotados de luz propia»: Ortopedia Los Peces, El relámpago Composturas en el acto, La Torre Magnética, El ojo Mágico, Calzados H.

Y el portal de acceso al centro de la Tierra de la ciudad, el antiguo Teatro-cine Albéniz, en los sótanos del Hotel Madrid, que fue okupado durante nuestro particular tiempo de las cerezas madrileño.

Los textos de Eugenio están repletos de menciones a lugares de Madrid «en su boscosidad replegados», en los que «el pensamiento se desencadena» y se «reorganiza el ensueño de la conjura»[14]. Todos ellos testimonian un modo reencantado de habitar la ciudad y «redivivirla» frente las lógicas sociales perversas que la destruyen: «una plaza, un rincón, un mirador, los muros de un puente, un jardín, una esquina, un bar, un parque, una fachada, un solar, el retranqueado de un bloque de viviendas, estos espacios y elementos, arquitectónicos y urbanísticos, todavía asociados a la escala humana, proporcionan un acontecer por el que se hace efectiva la realización práctica de la memoria. Ahí, en efecto, sucede una vivencia de lo concreto que es superación de la separación entre el tiempo real y el tiempo del recuerdo. Ahí también lo personal y lo común se encuentran en una experiencia singular de sí. En su apertura, estos lugares-ágora nos hablan todavía de un relieve relacionado con una orografía mental no aplanada del todo, construyendo un retiro en el que comparecen el sentido profundo del vivir y del hacer, del hablar y del callar, del pensar un mundo y una existencia tumbados por una violencia sin igual»[15].

En las primeras páginas de su libro H, y en las últimas páginas de Madrid Rediviva, Eugenio vuelve a uno de los polos magnéticos que orientó la brújula de su vida, el ahí: «El reconocimiento del/ lo otro que siempre ha estado ahí» (H, págoma 10); «Lo indeterminado abruma todo itinerario trazado. Lo indeterminado es el dominio del ahí. No hay dónde llegar. El ahí es el todo» (Madrid rediviva, pág. 188).

Porque si, parafraseando a Rimbaud, hay algo de cierto al afirmar que el Madrid de la verdadera vida está ausente, Eugenio, sin descomprimir ni un ápice de exigencia crítica, también demostró caudalosamente que el Madrid de la verdadera vida estaba ahí mismo. Para recorrer la distancia que separaba esas dos ciudades solo había aceptar, en sus propias palabras, que «ahí, en esa profundidad que brota de la superficie, en esa lejanía que irrumpe en la cercanía», es donde podemos «ceder a la inercia del soñar es saber, dejarse llevar por el viento de lo que pasa y fluir en esa violencia de lo quieto que abre grietas en el tenebrismo de esta civilización»[16].

Aunque Eugenio como buen surrealista era sobre todo un poeta de los acontecimientos, también era un poeta del lenguaje que escribía poemas abismantes. Uno de estos poemas en prosa, llamado La ciudad constelada, condensa muy bien todo lo aquí expuesto. Ayer por la mañana, cuatro de marzo de 2024, durante su entierro en su pueblo, Las Herencias, en un cementerio fluvial que parecía un faro sobre el paso del río Tajo por las tierras de Toledo, leí con un naufragio de tristeza en la garganta y a los pies de su tumba estas líneas de La ciudad constelada como la mejor despedida que supe encontrar para un maestro, un cómplice y un amigo:

«La ciudad se abre al saqueador de penumbras, donde sólo la profanación asegura una riqueza insospechada. Para él el brillo púrpura de los azotes cotidianos y el aroma a celo de la hora desierta. Para él el astro sexual en el iris vagabundo y el Cabo de Hornos de la siguiente esquina»[17].

Siempre la vida a deshora.

Siempre el Cabo de Hornos de la siguiente esquina.

Emilio Santiago Muíño, 5 de marzo de 2024.

[1] Estas frases entrecomilladas están extraídas de Eugenio Castro (2011)”El objeto surrealista. Por una poética de lo improductivo”, en La flor más azul del mundo, Pepitas de calabaza, págs. 147-160.

[2] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, pág. 187.

[3] André Bretón (1928) Nadja, Cátedra, pág. 145 [2006]

[4] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 47-48.

[5] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 39-41.

[6] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 65.

[7] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 38.

[8] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, pág. 45.

[9] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 73.

[10] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 15-19.

[11] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 76-81.

[12] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, pág. 119.

[13] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 123-124.

[14] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 13.

[15] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 12.

[16] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 13.

[17] Eugenio Castro (2011), La flor más azul del mundo, Pepitas de calabaza, pág. 187.

Deja un comentario