*Al final del post, se puede descargar este texto en un archivo pdf.

Si nuestra primera reacción a lo ocurrido en 2020 fue de incredulidad, nuestra consigna para afrontar el futuro debería ser: Todavía no hemos visto nada.

Adam Tooze[1]

Pero ahora salimos a mar abierto. Pues el tiempo antiguo ha pasado, y este es un tiempo nuevo.

Bertolt Brecht[2]

1. La excepcionalidad crónica no es el colapso

En su libro Decrecimiento: del qué al cómo, Luis González Reyes y Adrián Almazán plantean, como marco de su reflexión, que en el mundo que viene «no vamos a vivir una nueva normalidad, sino una excepcionalidad constante: la sucesión de fenómenos no previstos con una capacidad de transformación socioecológica fuerte»[3].

Suscribo sustancialmente este diagnóstico general. También, al menos a grandes rasgos, comparto sus aspiraciones emancipadoras en pos de un mundo poscapitalista, democrático y reintegrado dentro de los límites planetarios[4]. Pero a diferencia de ellos, considero que pensar esta excepcionalidad crónica en términos de colapso induce al ecologismo transformador a cometer errores. En lo político como, de modo más grave, en lo científico-analítico. Lo que conlleva una comprensión deficitaria del mundo, que tiene un alto precio en nuestra capacidad para transformarlo.

En lo político, defiendo que hay pruebas teóricas y empíricas suficientes como para dictaminar que los marcos ecológicamente catastróficos (y el colapso lo es) provocan claustrofobia, parálisis, resignación y respuestas nihilistas que acentuarán la disociación cognitiva de la población. Al menos a escala de las grandes mayorías surgidas tras cuarenta años de ingeniería social neoliberal. El papel de estos marcos catastróficos en pequeñas dosis, esto es, en minorías activistas muy ideologizadas y voluntaristas puede ser diferente, jugando un papel catalizador para ciertos impulsos rupturistas y/o experimentales que, en función del contexto, pueden ser beneficiosos[5]. Y por supuesto, atender a la gravedad de la situación ecológica y hacer sonar la alarma de la extralimitación sigue y seguirá siendo una tarea necesaria (pero esto no tiene que pensarse ni enunciarse, necesariamente, en términos colapsistas).

En cuanto al coste científico de este marco, interpretar la excepcionalidad constante a la que estamos arrojados bajo el signo del colapso, que en las propias palabras de González Reyes y Almazán es considerado “altamente probable”, conlleva una imagen distorsionada de lo que está por llegar. En esta hipótesis las capacidades del Estado (de regulación social, militares, de presencia territorial), aunque no desaparecerían, sí estarían llamadas a sufrir una merma notable debido a su “petrodependencia”. Lo que, más allá del Estado como institución (indicador decisivo porque es una de las intraestructuras más constitutivas de nuestro mundo social), tendría su expresión en una descomposición, desorganización y simplificación general de todas nuestras realidades sociales (económicas, culturales, tecnológicas). Un contexto que volvería verosímil su apuesta política por nuevas formas de comunalismo de inspiración libertaria. Como fundamento material de esta proyección, Luis González Reyes y Adrián Almazán asumen los planteamientos más pesimistas sobre el estado de la cuestión energética: el declive históricamente inminente de los combustibles fósiles por razones geológicas con efectos de escasez rupturista (la idea del peak oil como límite de oferta termodinámico) y la incapacidad de las renovables de protagonizar una sustitución tecnológica compatible con los niveles de complejidad de la sociedad moderna.

Mi hipótesis apunta en sentido contrario. En primer lugar, me alineo con lo que sugiere el consenso científico creciente sobre nuestra encrucijada energética: nuestro problema más urgente con los combustibles fósiles es alcanzar un pico de demanda antes de provocar un desastre climático, y las renovables de alta tecnología pueden sostener sociedades industriales complejas, aunque con transformaciones sectoriales relevantes. A su vez, planteo que la crisis ecológica va a provocar una mutación profunda de las estructuras sociales modernas, pero no necesariamente las va a simplificar, desordenar o descomponer al modo en que el uso riguroso de la palabra colapso invita a pensar. A partir de ahí, considero que la excepcionalidad crónica será el caldo de cultivo antropológico perfecto para un incremento efectivo de la presencia del Estado en la reproducción de la vida social. Como afirma César Rendueles, “la cuestión es qué características políticas, morales, culturales y sociales tendrán los regímenes que gestionarán el fin del imperio del mercado y reintroducirán la política en nuestras vidas. Ese es el gran conflicto de nuestro tiempo”[6].

El Estado será la institución determinante a la hora de dar forma a las turbulencias que vayamos atravesando. La necesidad de su control democrático por fuerzas transformadoras, que el siglo XX ya demostró con notable claridad, en el siglo XXI se refuerza[7]. Y este debe ser el centro de gravedad para que el campo del ecologismo transformador (decrecentista, ecosocialista) salga de lo que Joe Herbert llama “indeterminación estratégica”[8]. En ningún caso esto implica que ganar elecciones sea suficiente. Complementariamente, además de competitividad electoral el ecologismo transformador debe propiciar fuertes movimientos sociales y sindicales, cambios culturales, nuevas prácticas, narrativas e imaginarios, discursos efectivos en la esfera mediática, presencia en los aparatos técnicos y funcionariales del Estado, investigación científica solvente, un tejido empresarial alineado con la transición ecológica, deseos y proyectos de vida buena compatibles con los límites planetarios. Existen tareas y compromisos para todas las inclinaciones más allá del tipo de actividad militante propia de los partidos políticos, los ciclos electorales y el apoyo a las tareas de gobierno. Lo importante es no perder de vista que será la acción de gobierno, y los efectos de las leyes y las políticas públicas la clave de bóveda que, integrando todas estas tendencias y fuerzas, establecerá la dirección evolutiva de nuestras sociedades y demarcará las condiciones de vida del conjunto de la población.

En la medida en que el diagnóstico del colapso es lógicamente solidario con un planteamiento que, de modo fuerte o más matizado, pronostica un retraimiento de las capacidades del Estado que no va a suceder, y en paralelo una descomposición grave de instituciones, dinámicas y fenómenos sociales modernos que tampoco están en el corredor de la muerte histórica (del mercado mundial al mundo urbano pasando por la alta tecnología) considero que este diagnóstico porta consigo un error analítico que, de imponerse, conducirá al ecologismo a un fracaso político.

Esta es, resumida en cuatro párrafos, la tesis fundamental del libro Contra el mito del colapso ecológico. Un texto que no solo plantea una apuesta política, sino que tomándose en serio otra apuesta diferente con una influencia creciente en el ecologismo transformador (y que conozco bien pues fue mi apuesta durante década y media) discute con ella analizando sus dispositivos ideológicos, teóricos y afectivos subyacentes. En otras palabras, un libro que busca descifrar los modos de razonar que llevan al ecologismo, en muchos lugares del mundo, simultáneamente, a adoptar la hipótesis del colapso. Y que en ningún caso se explican como un diagnóstico evidente ante el alarmante estado de la cuestión ecológica global, sino como el efecto de una manera de diagnosticar muy condicionada por ciertas doctrinas previas[9].

Estos moldes epistemológicos, analíticos y metodológicos no son casuales o azarosos. Presentan una coherencia interna creciente. Que se explica por la afinidad lógica de sus ideas, por sus fuentes intelectuales comunes y por el trabajo de sistematización que algunos de sus pensadores están llevando a cabo. Se trata de una ideología ecologista en formación con un notable grado de consistencia en todos sus estratos, desde su arquitectura teórica profunda hasta su arsenal narrativo para la lucha cultural[10].

Por eso, porque es un fenómeno colectivo específico, provocador en el buen sentido de la palabra, y progresivamente estructurado, y no un conjunto de ocurrencias personales sin conexión entre sí, tiene sentido etiquetarlo para comprenderlo de modo integral. La etiqueta propuesta en el libro (colapsismo) no ha gustado a algunos. Podría haber sido otra. Pero lo relevante no es el nombre sino el fenómeno y la discusión sobre sus implicaciones para unos años decisivos.

Lo que en ningún caso puede extraerse de una lectura atenta u honesta del libro Contra el mito del colapso ecológico es la perspectiva de que el futuro será sencillo o carente de peligros. Como se lee en sus primeras páginas: «En las próximas páginas será cuestionada la pertinencia epistémica y política de la categoría de colapso. Pero esto no implica pintar de color de rosa el futuro de la humanidad. El presente ecosocial ya es terrible y desazonador. Las décadas que vienen pueden serlo muchísimo más. La catástrofe ya está ocurriendo de modo “desigual y combinado”»[11]

Como autor, pensaba que con esto bastaba para ir al debate esencial. De hecho, suprimí un capítulo entero, el segundo en el plan original del libro, que profundizaba en los rasgos terribles y peligrosos de nuestra época. Ahora veo que tiene sentido retomar este capítulo y hacerlo público para evitar equívocos. En un mundo que obliga a lecturas rápidas y distraídas, quizá es más importante de lo que calibré insistir en lo evidente y no dar casi nada por supuesto. Este error puedo corregirlo. Menos puedo hacer ante las críticas malintencionadas. Rebatirlas supone un importante desgaste personal y además contribuye a generar una atmosfera colectiva irrespirable. Lo hice una vez para no dar el silencio por respuesta ante calumnias graves y deshonestas. Pero creo que salvo excepciones suele ser mejor ignorarlas, o tomárselas con humor. Que cada cual elija el tipo de mundo que construye con sus comportamientos y que el tiempo, aunque rara vez sea justo con los desvelos humanos, reparta sus recompensas y sus recargos.

Más importante que remendar un hilo suelto en la recepción de un libro, algo que quizá hubiera sucedido de modo espontáneo cuando la discusión reposase más allá de la agitación twittera inicial y los titulares de las entrevistas, retomar este capítulo y hacerlo público permite también hacerme cargo de los acontecimientos dramáticos de los últimos meses, tanto en lo climático como en lo político, y ayudar modestamente a pensarlos desde un enfoque no colapsista. Por ello he reescrito y ampliado sustancialmente este capítulo a la luz de un verano climáticamente alarmante y uno de los otoños políticos más oscuros y humanamente demoledores de las últimas décadas.

2. Una insólita normalidad

Hace un par de años, publicaba un texto en Climática que servía de vivero de ideas para lo que después ha sido Contra el mito del colapso ecológico. Lo titulé Normalidad o colapso: un falso dilema. Intentaba abrir una tercera vía analítica entre las voces que leían las fuertes turbulencias pospandémicas como los primeros signos del colapso civilizatorio que llevaban tiempo anunciado y aquellas otras voces que rebajaban estas tensiones a los baches coyunturales propios de una trayectoria de restablecimiento de las coordenadas sistémicas de la normalidad neoliberal (ya bastante desdibujadas desde la gran recesión de 2008, pero aun así vigentes).

Antes de cualquier otra consideración, conviene recordar que normalidad es una categoría problemática. Enunciar que algo es “normal” depende de la perspectiva, de la posición de poder que se detente, de los prejuicios y los privilegios, de los plazos de observación, de las regularidades conocidas y de las expectativas preestablecidas. Como señala con acierto la crítica decolonial, para los pueblos sometidos a la violencia imperialista los últimos 500 años el fin del mundo ha ocurrido muchas veces. También lo normal puede funcionar, y ha funcionado de hecho en numerosos contextos, como el parapeto de la violencia y el abuso de poder. Normalidad es seguramente una de las palabras con mayor carga ideológica del vocabulario corriente.

Me gustaría aquí emplear la categoría de normalidad como la naturalización de las condiciones de reproducción social de las sociedades industriales en un periodo que abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. En lo económico podemos tomar el marco que emplea James K. Galbraith en su ensayo El fin de la normalidad considerando “lo normal” las dinámicas que dieron lugar a una cultura económica basada en el crecimiento extensivo como fenómeno perpetuo y estable, así como objetivo prioritario al que debían subordinarse otras metas sociales[12]. En lo político, llamaré aquí normalidad al proceso de consolidación de la democracia liberal constitucional basada en el sufragio universal, unida al reconocimiento de derechos civiles y en menor medida de derechos sociales, como arquetipo social establecido del régimen político óptimamente bueno. Casi una expresión natural del progreso humano, el fruto maduro de la ilustración y la revolución francesa una vez salvada de la amenaza reaccionaria fascista por la derecha (esa que, según Fontana, quería acabar con 1789 hasta sus últimas consecuencias) y depurada de sus pulsiones utópicas por el fracaso del socialismo real por el ala izquierda. Ambas realidades, la economía expansiva y la democracia liberal, en amplias zonas del mundo se convirtieron en costumbres y en otras zonas en expectativas prometedoras.

Como nos enseñan la economía ecológica y las humanidades energéticas, debemos ampliar el foco atendiendo a los cambios metabólicos explosivos en los que esta dinámica económica, política y civilizatoria estaba empotrada. De este modo podremos entender lo insólito de esta época cuyo final no solo nos ha tocado gestionar, sino que además en su base energética debemos acelerar.

Los combustibles fósiles supusieron un premio de lotería energético. Hace 200 años nuestra capacidad de intervención sobre la realidad dejó de ser fruto del aprovechamiento directo de la energía solar a través de la fotosíntesis para pasar a estar respaldada por yacimientos de energía solar también captada por la vía de la fotosíntesis, pero comprimida durante millones de años por procesos geológicos imposibles de imitar. Vetas de carbón, pozos de petróleo y bolsas de gas natural cuya magia material consiste en concentrar una cantidad abismal de tiempo de radiación solar en espacio útil para el ser humanos. Gracias a esta suerte de doping energético, el ser humano adquirió una potencia inaudita que nos colocó, de un modo que cuesta entender, en otra magnitud operativa. Si en la antigua Grecia se decía que tres esclavos eran suficientes para dedicar la vida al ocio, hoy cada español posee, de media, 45 esclavos energéticos (aunque nuestra vida esté muy lejos de poder dedicarse al ocio, en esa muestra de la barbarie capitalista contra la que se lamentaba Paul Lafargue en su Derecho a la pereza).

Las consecuencias de este premio de lotería energético fueron integrales. Incluso el mismo capitalismo es indisociable de la matriz energética fósil. Como argumenta Andreas Malm, los combustibles fósiles supusieron “la base energética de las relaciones burguesas de propiedad”[13]. Solo un stock energético acumulado y de enorme densidad, que además es apropiable de modo privativo y divisible en unidad abstractas, podía servir de sustrato material para un proceso de crecimiento autosostenido como el del circuito D-M-D´.

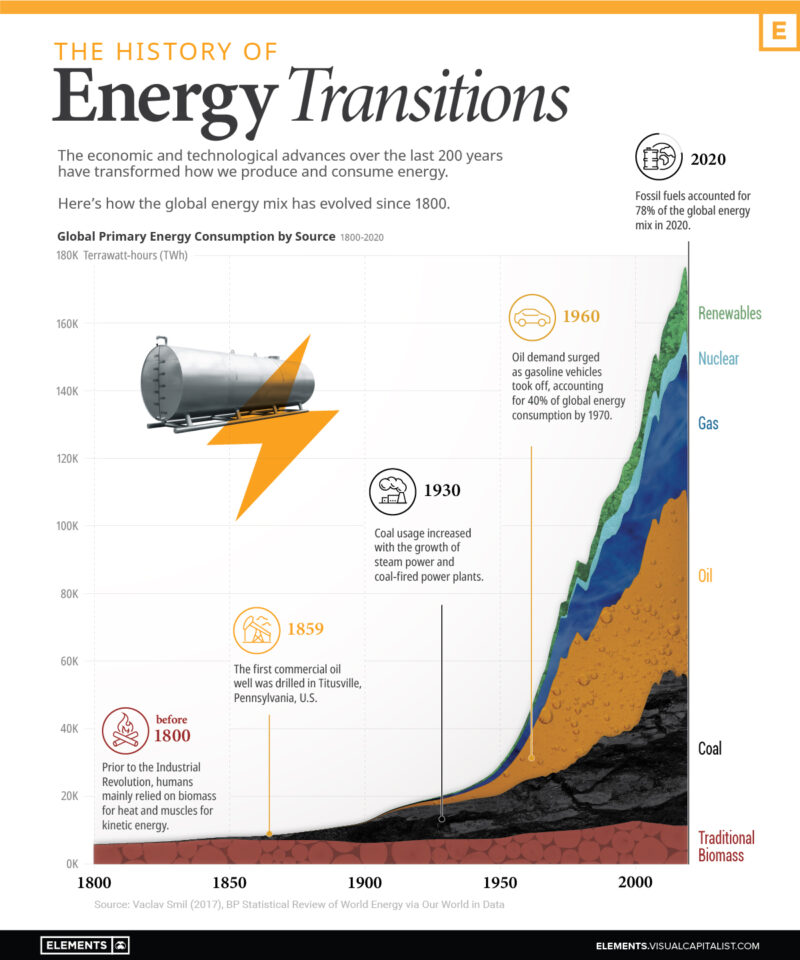

Tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo fósil dio un salto de escala. La primera transición energética de la era industrial, la del carbón sobre la biomasa, no se produce hasta 1910. En ese punto, el consumo de energía de la humanidad solo se había doblado respecto al inicio de la industrialización. La segunda transición energética fue poco después de 1960, cuando el petróleo destronó al carbón. Lo interesante es que en 1960 el consumo energético de la humanidad solo se había triplicado respecto a las primeras fábricas inglesas del siglo XVIII. Es decir, que el mundo de Elvis, el cine de Marilyn, la Revolución cubana, la Internacional Situacionista o los primeros viajes espaciales era un mundo que, en términos energéticos, solo era tres veces más grande que el mundo de Kant. ¿Qué ha pasado desde 1960? El consumo energético se ha multiplicado por 14 respecto a la era preindustrial[14] (de todas formas, para tener una perspectiva exacta, este espectacular crecimiento en buena medida estuvo motivado por la desaparición del campesinado de subsistencia -ese fin del neolítico que Hobsbawm fecha a mediados del siglo XX- y la urbanización-industrialización del mundo periférico).

Fuente: La historia de las transiciones energéticas”, VC Elements.

Esto es lo que los Will Steffen y otros colegas ecólogos llaman la Gran Aceleración[15]. El cambio material y en las relaciones socionaturales más importante de la historia de la especie. El mismo que nos ha obligado a acuñar nuevos términos como Antropoceno para ayudar a entender el salto de escala que hemos protagonizado en un parpadeo histórico. Pasolini nombró este parteaguas con una hermosa elegía: la desaparición de las luciérnagas. Esa nueva oscuridad que hacía de pequeña señal de alarma, como el jilguero que deja de cantar en la mina. Por la misma época, Rachel Carson escribió el libro fundacional del ecologismo moderno hablando de extrañas primaveras sin cantos de pájaros.

Y lo que la Gran Aceleración mide respecto al tiempo debemos también señalarlo respecto al espacio. Desde la Segunda Guerra Mundial, en un lapso de tres generaciones, la población humana se multiplicó por tres. Pero nuestra demanda de planeta ha ido bastante más lejos que nuestro crecimiento demográfico: el consumo de agua se ha multiplicado por cuatro, las capturas pesqueras por cinco, y la producción global por diez. Con un reparto extremadamente desigual de sus beneficios, durante la Gran Aceleración la antroposfera ha llenado el mundo. Hemos roto los límites de planetarios cuyo respeto es la precondición de que las sociedades humanas puedan ser viables en el tiempo. Si empleamos la metodología de la huella ecológica global, hace más de cuarenta años que nos encontramos en estado de extralimitación. Si optamos por los nueve límites planetarios popularizados por el instituto de Resiliencia de Estocolmo, ya ellos hemos cruzado, sobradamente, los umbrales de seguridad de seis de ellos y la presión se incrementa en los otros tres[16]. La masa de objetos artificiales de la antroposfera supera ya el peso total de la biomasa del planeta[17].

Fuente: Richardson et al. (2023) Earth beyond six of nine planetary boundaries.

El cerebro humano es plástico y tiene un don para la adaptación que ha sido increíblemente valioso en términos evolutivos. Pero al mismo tiempo esta adaptabilidad es también una trampa, porque nos ayuda a subestimar los riesgos que las nuevas circunstancias pueden traer consigo si el cambio de estado sucede de un modo suficientemente gradual como para conformar una rutina. Por ello, cualquier normalidad siempre tiene un efecto anestesiante respecto a su propia anomalía comparativa. A lomos del tigre de los combustibles fósiles nos hemos convertido en la más influyente y a la vez más excedida fuerza planetaria: influimos en todos los procesos socionaturales del Sistema Tierra de un modo más intenso que la circulación atmosférica o la tectónica de placas. Pero no tenemos control efectivo sobre ninguno. Hoy más que nunca suena profética esa advertencia de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, «la sociedad burguesa se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros». Pero a diferencia de ellos tenemos muchas menos razones para el optimismo prometeico. Hemos convertido La Tierra en una suerte de macro-efecto bumerán. Sus golpes se reflejan en múltiples indicadores más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero: ciclos biogeoquímicos alterados, deforestación, extinción de especies, saltos zoonóticos que originan nuevas enfermedades, pérdida de suelo fértil, rendimientos decrecientes de recursos no renovables…

En definitiva, lo insólito de nuestra normalidad es que durante la segunda mitad del siglo XX las sociedades humanas se han embarcado en una dinámica de desarrollo que se ha descubierto una trampa evolutiva, y lo han hecho con un alcance potencialmente universal. Los combustibles fósiles supusieron un stock inédito en su intensidad energética, en su almacenabilidad, en su movilidad, en su divisibilidad y por tanto en su administración privada competitiva, en su independencia respecto a los avatares cambiantes del clima, de la biología, y además en el caso del petróleo y el gas minimizaron, como explica Timothy Michaels en su libro Carbon Democracy, la rebelión política y la lucha de clases…

Pero, a su vez, los combustibles fósiles ataron a las sociedades modernas a dos hipotecas estructurales cuyo pago hoy se vuelve opresivo y amenaza con derrumbar todos los logros que estas han puesto en pie como si fueran castillos de arena. Por un lado, como supo ver Jevons de modo pionero para el carbón, vincularon nuestra prosperidad a recursos finitos y desigualmente distribuidos. Especialmente susceptibles de acaparamiento imperial y, en un círculo infernal perfecto de generación de ansiedad estratégica, portadores de una amenaza de agotamiento a medio y largo plazo. Esto es, introdujeron unas manzanas de oro de la discordia geopolítica global por el acceso y control de fuentes de riqueza tan explosivas y determinantes como transitorias a largo plazo. Por otro lado, el empleo de combustibles fósiles generó involuntariamente el efecto secundario más peligroso de la historia material humana: la desestabilización del sistema climático y con él la pérdida de las condiciones biofísicas en las que habíamos aprendido a construir, durante los últimos 10.000 años, sociedades complejas.

En el siglo XXI nos vencen los plazos para resolver esta trampa evolutiva: si queremos esquivar la pesadilla de una hecatombe climática debemos desengancharnos a toda velocidad de nuestra adicción a la fuente de riqueza material de los últimos 200 años, que ha construido como “normalidad” un mundo de un tamaño y una morfología sin par, y que no se dejará trasplantar a otra matriz energética sin cambios estructurales importantes.

En absoluto la prosperidad económica moderna o la democracia se pueden reducir exclusivamente a epifenómenos de una matriz energética fósil. Este argumento sería propio de un determinismo muy burdo. Pero es irreal pensar que nuestras esferas políticas y económicas no son instituciones ensambladas con las cualidades materiales de la explotación de un stock de alta intensidad energética. Abandonarlo implicará mutaciones de calado en nuestra economía y en nuestra política. A su vez, estos cambios tendrán ganadores y perdedores, y provocarán importantes resistencias.

Afirma Jónatham Moriche que la experiencia del consenso neoliberal de las dos últimas décadas del siglo XX, pese a su restricción geográfica y cronológica, fue intensamente performativa en el imaginario colectivo[18]. El apunte es acertado, y llevándolo un poco más lejos del argumento que propone Moriche, seguramente válido para el conjunto de la Gran Aceleración. Como afirmaba hace unos años Iñigo Errejón, las fuerzas progresistas no pueden regalar a los conservadores el componente nostálgico de la contestación a las élites, pues «un deseo explícito o implícito de “volver a los pactos de posguerra” tiene una enorme efectividad política, por mucho que economistas y ecólogos adviertan con razón de su imposibilidad material»[19]. En lo político, de lo que se trata no es de desengañar el anhelo popular por una normalidad pérdida con un duro baño de realidad científica apocalíptica, sino representarlo dándole una «respuesta innovadora y transformadora en el día a día para reconstruir un nuevo pacto social del S. XXI». Este es, por cierto, el corazón de una propuesta como la del Green New Deal.

3. Un siglo XXI cortísimo: las décadas decisivas

Tomando como unidades de medida histórica la onda expansiva de la doble revolución industrial y francesa para el siglo XIX, y de la revolución rusa para el siglo XX, Eric Hobsbawm distinguió entre un siglo XIX largo y un siglo XX corto. La crisis ecológica nos anima a pensar que el siglo XXI será cortísimo. Es legítimo especular con que sus fronteras las delimitará el éxito o el fracaso de una revolución ecologista que si ya ha tenido su toma de la Bastilla o su Palacio de invierno no lo hemos sabido distinguir. Será esto lo que marque nuestras vidas. Tanto como para darle nombre al siglo, que aquí deja de ser una unidad de medida cuantitativa del tiempo, para pasar a ser una unidad de medida cualitativa, lo que en lenguaje religioso se llamaba el signo de los tiempos. Y el signo de nuestros tiempos es una profunda mutación de nuestro régimen material, que necesariamente tomará la forma de una gran transformación social. Esta será vertiginosa, apenas unas décadas. Vista retrospectivamente, si lo hacemos bien, esta transformación solo admitirá analogías con la revolución neolítica o la revolución industrial, pero en plazo de tiempo sorprendentemente breve. Si lo hacemos mal, costará mucho esquivar algo parecido a eso que el ecologismo colapsista asocia con el colapso: la tragedia histórica de un gran episodio de mortandad masiva que lleve a la bancarrota muchos de los logros técnicos, políticos, económicos, culturales y morales más razonables de las sociedades modernas.

Siempre conviene ser precavidos con el uso ecologista de los pronósticos. Las relaciones socionaturales son indeterministas al cuadrado: a la complejidad inherente a los sistemas vivos se le añade la hipercomplejidad política y simbólica de los sistemas sociales. A lo sumo lo que podemos aspirar es a proyectar escenarios y tendencias, nunca adivinar acontecimientos y fechas. El informe sobre Los límites del crecimiento era muy claro al respecto. El conocimiento que se manejaba en sus páginas era del tipo “si tiras una pelota al aire, caerá”[20] no del tipo que pudiera predecir el punto y el momento exacto de la caída de la pelota.

Además, los marcos binarios no funcionan. No existe un interruptor entre todo o nada, cero y uno. Una división definitiva entre el blanco-salvación y el negro-catástrofe. La realidad de la crisis ecológica en el tiempo puede representarse como una extensa gama de tonalidades grises que se van oscureciendo gradualmente. Y que nunca habla por sí misma como un dato puro, sino que es interpretada en relación a las expectativas. Si nuestras expectativas de “salvación” son volver sostenibles y universales los niveles de vida actuales de las élites occidentales, leeremos que la realidad está mucho más corrida hacia el negro que si nuestras expectativas son las asegurar la supervivencia biológica de solo unos pocos cientos de millones de humanos viviendo alrededor del océano Ártico o colonizando una Antártida parcialmente libre de hielo y dando por perdido el resto del mundo.

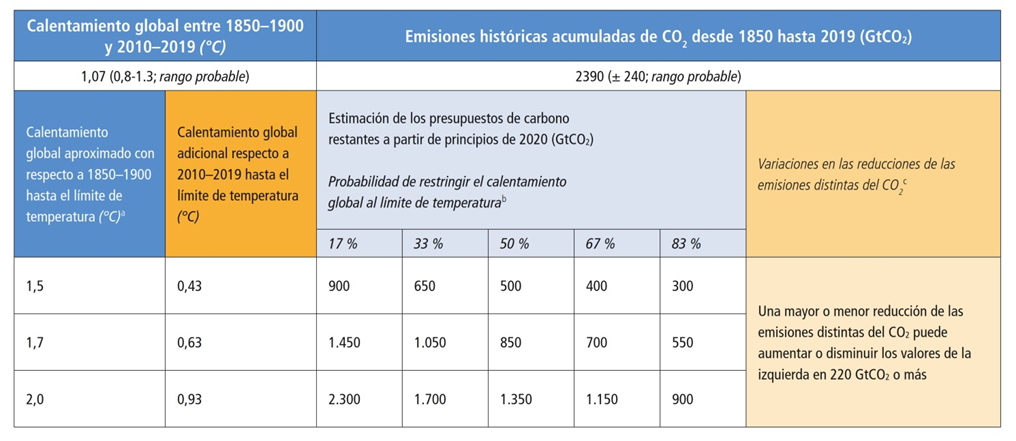

Con estas precauciones, y aunque se trate de un recurso arbitrario que puede ser desmentido por los hechos, tiene sentido situar en la mitad del siglo una especie de Rubicón ecológico: o una sociedad mundial reintegrada en los límites de la biosfera, que ha sentado las bases de la estabilización del sistema climático y de la biosfera, o la descomposición de la civilización industrial en una lucha competitiva entre sus diferentes partes por el control de recursos cada vez más escasos bajo los caprichos de una atmosfera hostil. Hacia el último tercio del siglo ya habremos penetrado profundamente en uno de estos dos caminos que hoy empiezan a bifurcase. Y es que al actual ritmo de emisiones, las 400GT que suponen el total de nuestro presupuesto de carbono para mantener un 66% de probabilidades de no superar el 1,5º de París se habrá agotado hacia 2030. Y las 1.150 GT para mantenernos debajo de los 2º en 2045[21].

Fuente: IPCC (2021) Cambio climático 2021. Bases físicas. Resumen para responsables de políticas.

4. Un siglo XXI difícil: un nuevo (y caótico) régimen climático

El primer rasgo de dificultad estructural que definirá el cortísimo siglo XXI lo encontramos en el frente climático. Un terreno donde nuestra tendencia, vista desde la experiencia de 2023, se torna crecientemente angustiante. Hace unos meses, Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, declaraba que la era del cambio climático había terminado, y que nos adentrábamos de lleno en la era de la ebullición global, «en la que el aire es irrespirable, el calor es insoportable, y el nivel de beneficios de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable». Una innovación léxica, puesta en circulación como otras antes (crisis climática, emergencia climática) con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública ante los efectos históricos disruptivos del cambio climático. En definitiva, un léxico nuevo para un mundo que también es nuevo. Esta novedad la captó a la perfección Andreu Escrivà en un tuit que se hizo viral a finales de agosto de este mismo año: «A mi edad (40 años) mis padres, que nacieron en 1952, habían vivido un total de 5 noches tórridas. A mis 40 años yo ya he vivido 123. Y las que me quedan. El mundo en el que crecieron mis padres ya no existe». Como afirma Latour, nuestro régimen climático está mutando. Y lo que queda por dilucidar es el alcance y profundidad de esta mutación y si sabremos vivir de un modo razonablemente igualitario en los nuevos parámetros climáticos que emerjan. Esto es, si logramos esquivar una trayectoria Tierra Invernadero, y, en el caso de que lo hagamos, si la vida digna y climáticamente segura no será el privilegio de unos pocos.

Y es que el verano de 2023, y lo que llevamos de otoño, están siendo un momento muy esclarecedor para consolidar, en la vida cotidiana de las mayorías, la percepción de que la crisis climática es un hecho peligroso que lo cambia todo y que nos arroja a un mundo definitivamente distinto. Podemos tomar como fuente de ansiedad cualquier indicador de los muchos que abundan en esta suerte de libro Guinness de los récords climáticos en que se ha convertido la actualidad: desde la temperatura media global de la Tierra, que en verano de este año fue probablemente la más alta de los últimos 100.000 años, hasta el desequilibrio energético del planeta, pasando por la pérdida de hielo antártico (2,67 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio de 1991-2023), la temperatura del agua en el Atlántico o el incremento secuencial, desde principios de siglo, de los veranos anormalmente cálidos (este que hemos pasado ha sido el tercero más cálido en España desde que tenemos registros).

Fuente: Informe del Estado del Clima de 2023.

Lo mismo ocurre si abordamos el problema desde el lado de sus impactos dantescos. Los símbolos son abundantes. Desde los megaincendios forestales que han calcinado en Canadá en el año 2023 una superficie equivalente al tamaño de Portugal (y han emitido, casi 1GT de carbono a la atmósfera, que es casi el doble de las emisiones anuales del país -0,67 GT-) hasta la DANA Daniel, que afectó a Grecia a principios de septiembre y que descargó, en unas horas, la cantidad de lluvia propia de dos años.

Esta concatenación de datos alarmantes, súbitamente alejados de los parámetros de las series históricas, tiene a los expertos en estado de shock. Tomo, a modo de ejemplo, una cita de las conclusiones de la edición del Informe del Estado del Clima de 2023, firmado por un equipo de liderado por los científicos ambientales William J. Ripple, Christopher Wolf y Johan Rockström: “La verdad es que estamos conmocionados por la ferocidad de los fenómenos meteorológicos extremos de 2023. Nos asusta el territorio inexplorado en el que hemos entrado…”.

Las razones últimas que explican esta intensificación de la crisis climática aún no están claras. No existe un consenso científico al respecto. Los climatólogos barajan diferentes suposiciones, que solo se podrán corroborar con estudios retrospectivos. En un clarificador hilo de twitter, Héctor Tejero recopiló las principales hipótesis que circulan entre los científicos climáticos. Casi todas ellas apuntan al efecto agregado de varios fenómenos, aunque no existe certeza sobre el grado de responsabilidad de cada uno de ellos: la alta concentración de dióxido de carbono atmosférico, el fenómeno natural de El Niño que calienta cíclicamente las aguas del Pacífico y el conjunto del planeta, la entrada de un nuevo ciclo solar que puede estar provocando un pico de irradiación, la enorme emisión de vapor de agua a la atmósfera provocada por la erupción del volcán submarino Tonga y la reducción de aerosoles, unas partículas contaminantes pero que paradójicamente enfrían el planeta, debido a un cambio legislativo en el combustible de la navegación internacional.

Al margen de la atribución a una u otra causa, las anomalías climáticas de este 2023 son de tal magnitud que han abierto una brecha entre los especialistas sobre la narrativa por la que deben apostar para comunicar la urgencia climática a la sociedad. Ryan Katz-Rosene resume esta polémica como un debate entre climatólogos tradicionalistas, que defienden que enfrentamos el tipo de realidades climáticas esperables por la combinación de un Niño fuerte y la alta concentración de emisiones que hemos provocado, y climatólogos aceleracionistas, que prestando atención a fenómenos como el balance energético de La Tierra o la reducción de los aerosoles, los consideran señales de que podemos estar enfrentando un calentamiento mucho más rápido y catastrófico.

Ambas posiciones perciben el discurso contrario contraproducente y socialmente peligroso: los tradicionalistas esgrimen que los aceleracionistas están empujando a la sociedad al doomismo[22], creando el caldo de cultivo para una pérdida de legitimidad de la ciencia climática de cara a los años más fríos que sin duda llegarán y además introduciendo las condiciones para la aplicación sistemática de una agenda basada en la geoingeniería. Los aceleracionistas piensan que los tradicionalistas están impidiendo que la sociedad adopte una posición de verdadera emergencia motivados por el deseo de aceptación social de sus mensajes. Al menos en redes sociales, el colapsismo ecologista del Estado español ha acogido este debate tendiendo a dar más credibilidad a las tesis aceleracionistas. Algo coherente con su postulado de base –a mi juicio equívoco- de que los diagnósticos más traumáticos favorecerán el decrecimiento y la revolución ecosocial antes que la geoingeniería y los triajes ecofascistas.

Tanto los datos de este año como la traducción de este monitoreo científico a sufrimiento social son dramáticos en sí mismos. Pero se tornan verdaderamente aterradores por su proyección a futuro. Especialmente, por el modo en que nos acercan a la gran pesadilla del cambio climático: los puntos de inflexión cuyo sobrepasamiento podría disparar bucles de retroalimentación que nos conduzcan irreversiblemente a un escenario de Tierra Invernadero. El modo sensacionalista en que la prensa recogió la publicación del estudio de Ditlevsen y Ditlevsen sobre la posibilidad de que la corriente del Atlántico sufriese un vuelco antes de lo esperado, durante este mismo siglo (se llegaron a abrir piezas informativas en espacios prime time anunciando la posibilidad de una nueva glaciación) ayudó a poner este tema en el debate público[23]. Sin embargo, la preocupación por los puntos de inflexión es legítima y necesaria. Ripple y sus colegas la recogen en su Informe sobre la situación del clima 2023 y reclaman un informe especial del IPCC al respecto.

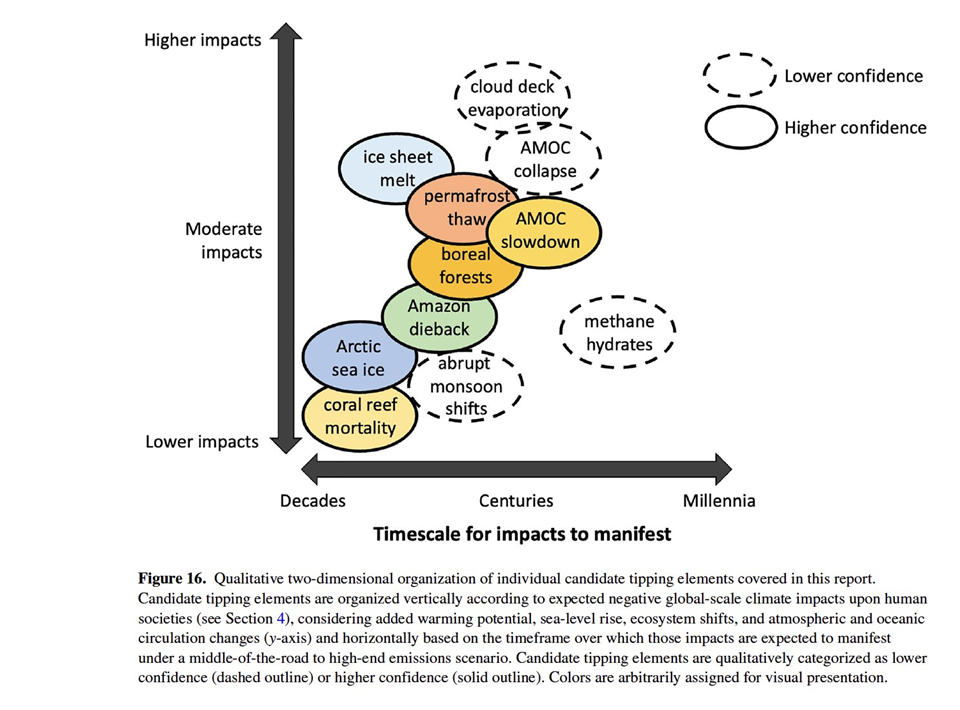

A falta de un metaestudio a la escala que solo el IPCC puede hacer, Seaver Wang y su equipo ha publicado recientemente una exhaustiva revisión de la literatura científica sobre la aproximación a umbrales críticos de diez puntos de inflexión climática[24], clasificándolos en función de sus impactos (altos o bajos), su escala temporal de afección (décadas, siglos, milenios) y el grado de confianza científica de las proyecciones barajadas.

Fuente: Wang, S. et al. (2023). Mechanisms and impacts of Earth system tipping elements

Sus conclusiones fundamentales son las siguientes:

a) pensar los puntos de inflexión como un precipicio o un interruptor es un error conceptual porque las consecuencias de sobrepasamiento, incluida la irreversibilidad, están abiertas a grados de variabilidad en función del nivel de emisiones acumuladas (en otras palabras, cada décima de grado importa).

b) algunos de estos puntos de inflexión corren el riesgo de sufrir alteraciones graves incluso con niveles bajos de calentamiento, como el hielo marino del Ártico en verano, los arrecifes de coral de mares tropicales poco profundos o el bosque amazónico.

c) sin embargo, el calentamiento global adicional que pueden añadir estos puntos de inflexión climática, susceptibles de cruzarse en las próximas décadas, es sustancialmente menos importante para la temperatura global del planeta que el volumen final de gases de efecto invernadero que depositemos en la atmosfera. En definitiva, seguimos teniendo el futuro del clima del mundo en nuestras manos.

d) los puntos de inflexión de mayor impacto tienden a actuar en escalas temporales más amplias, lo que ofrece un margen de maniobra mayor para evitar sobrepasarlos. También para adaptarse en el caso de hacerlo (como le gusta recordar a Héctor Tejero, irreversible no siempre significa rápido).

e) existen algunas dudas en algunos de estos puntos, como la circulación oceánica del Atlántico, los bosques boreales o la retroalimentación de las nubes, que exigen una investigación más profunda.

En definitiva, las conclusiones de este equipo de investigación indican que, aunque existen algunas incertidumbres, la mayoría de los puntos de inflexión aún no han sido traspasados, que un esfuerzo realmente ambicioso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero puede evitarlos, y que el modo en que hipotéticamente lleguemos a traspasarlos importa, siendo su impacto mucho menor en escenarios de temperaturas globales más reducidas. La situación es dramática, sin duda, pero el salto de escala de lo dramático a lo inevitable no está científicamente justificado.

La creencia de que estamos cruzando puntos de inflexión con efectos irreversibles está en el núcleo argumental de una nueva forma de colapsismo, específicamente climática, que está adquiriendo una notable influencia en el ecologismo a la luz de esta experiencia meteorológica cada vez más perturbadora. El movimiento de adaptación profunda, que predice en las próximas décadas el inevitable colapso ecosocial de la civilización a causa del cambio climático, y que ha sido impulsado por un artículo autopublicado de Jem Bendell[25] (casi medio millón de descargas, y una notable influencia ideológica en movimientos como Extinction Rebellion) quintaesencia la lógica argumental de este nuevo colapsismo climático.

En un texto de obligada lectura para cualquiera que quiera tener una visión clarificada de nuestros problemas climáticos, Tomás Nicolás, Salón Galeno y Colleen Schmidt desmontan las falacias de la adaptación profunda de modo bastante irrebatible[26]. Esencialmente, denuncian que Bendell basa sus pronósticos en una ciencia climática mal interpretada, que lleva a conclusiones políticas defectuosas (esencialmente, la misma crítica que he realizado al colapsismo de nuestro país). De modo más concreto, Bendell se basa en dos errores graves: la exageración de los puntos de inflexión climáticos y la confusión del concepto de no linealidad con irreversibilidad.

Respecto a los primeros, Bendell localiza en el deshielo del ártico y la liberación del metano del permafrost y los océanos los puntos de inflexión climática que nos llevarán al colapso ecosocial inminente. Pero su selección de fuentes es altamente problemática. Para el ártico, un solo artículo sobre los veranos sin hielo de un científico atípico (Wadhams), situado fuera de consenso y sólidamente refutado (el conjunto de la comunidad científica pronostica que los veranos sin hielo ártico no serán tan inminentes ni tendrán un efecto tan fuerte en la subida de temperaturas). Para el metano, un artículo antiguo y un blog de seguimiento de datos en tiempo real (Artic News) también refutados por la mayoría de la comunidad científica. En ambos casos, se refuerza el argumento con el uso no riguroso del concepto de “cascadas de inflexión”, propuesto en un artículo de especulación teórica de Steffen y Röckstrom, que sugiere la posibilidad de que un punto de inflexión active otro en un efecto cascada que lleve a un cambio climático apocalíptico[27]. Lo que Steffen y Röckstrom plantean como una hipótesis a estudiar, y cuyo límite inferior de desencadenamiento está por encima de los 2º, Bendell lo asume como un proceso en curso con efectos sociales contrastados.

En cuanto a la confusión de no linealidad con irreversibilidad, el error es aún más evidente. El cambio climático presenta fenómenos de no linealidad. Pero eso no equivale a considerarlos imposibles de detener. Ni siquiera en un sentido coloquial, y no puramente matemático, la no linealidad de un proceso puede equipararse ni a su carácter exponencial (un tipo de no linealidad, pero no la única) ni mucho menos a su desbocamiento incontrolable. Los autores de la crítica a Bendell ponen un ejemplo divertido de esta falacia: “el cuerpo humano crece de manera no lineal (…) Alguien sin conocimientos de biología humana podría observar el rápido crecimiento de un recién nacido y concluir que una persona de 80 años debería medir 100 pies de altura, pero nosotros sabemos que no es así”. Las dinámicas no lineales que presenta nuestro clima pueden dejar de funcionar como tales, especialmente si reducimos drásticamente nuestras emisiones de CO2.

En definitiva, tanto en los puntos de inflexión como en la confusión de no linealidad e irreversibilidad en Bendell está operando esa aporía lógica que en Contra el mito del colapso denominé abuso del holismo, y que intentamos analizar César Rendueles, Jaime Vindel y yo mismo de modo más detallado en este artículo académico.

Más allá del desmontaje de la ciencia defectuosa de Bendell, Nicolás et al. reflexionan de un modo lúcido sobre las implicaciones políticas del colapsismo climático, y llegan a conclusiones análogas a las que algunos venimos defendiendo desde hace un tiempo: el colapsismo daña al movimiento climático porque desmotiva, deslegitima, oscurece la capacidad de análisis e ignora los aspectos sociales y políticos cruciales de aquellos procesos que pudiesen equipararse a un colapso, como son los impactos diferenciados y su gestión mediante el incremento de la desigualdad y el uso de la violencia política[28].

De nuevo, en lo que ha venido siendo mi línea argumental fuerte desde que la polémica sobre el colapso tomó cuerpo en el debate ecologista en España, negar la inevitabilidad de un colapso social provocado por el cambio climático en ningún caso significa rebajar la peligrosidad de la situación climática en la que nos encontramos. Solo se trata de no exagerarla, precisamente, para poder ponerle remedio.

En ese sentido, ya no cabe duda de que resulta obligatorio pensar el siglo XXI asumiendo dos evidencias: i) la crisis climática se está acelerando, haciendo cada vez más probable un desplazamiento de nuestra trayectoria evolutiva hacia escenarios muy duros; ii) sus impactos van a ser más frecuentes e intensos. Respecto a lo primero, existen muchas posibilidades de que en los próximos cinco años superemos el 1,5º de temperatura media establecido en el acuerdo de París, aunque sea de modo temporal. En cuanto a los impactos, estamos aún en la rampa de lanzamiento del tipo de perturbación material que la crisis climática va a convertir en rutina: entre 1970 y 2020 los eventos climáticos catastróficos se han incrementado por cinco y la tendencia no dejará de aumentar los próximos cincuenta años.

De cara a elaborar el programa y la estrategia discursiva ecologista de SUMAR en las pasadas elecciones del 23J, el equipo de militantes que nos embarcamos en esa tarea elegimos un par de ejemplos, aterrizados en el contexto español, que podían ser llamativos. Por un lado, en España las olas de calor matan cuatro veces más que los accidentes de tráfico: según el ISCIII, en 2022 hubo 4.700 víctimas atribuidas al calor frente a las 1.145 personas que, según la DGT, fallecieron el mismo año por accidentes de tráfico. Por otro, hasta un 75% de la superficie de España está en riesgo de desertización. En un tercio del país, el proceso está muy avanzado. Esto es producto de una combinación entre los efectos del cambio climático[29] y el comportamiento de minorías extractivistas que viven de dar “pelotazos hídricos”: quizá el caso más sangrante es Doñana (un gobierno autonómico legislando para regularizar cientos de pozos ilegales que han llevado a la casi destrucción de uno de los mayores patrimonios naturales de Europa). Pero el problema de fondo es que, pese a que nos falta y nos faltará cada vez más agua, casi el 80% de la misma la empleamos en el regadío agrícola, en no poco porcentaje de carácter superintensivo, fundamentalmente para exportar frutas y hortalizas. Un regadío que hoy se aplica incluso en cultivos tradicionales de secano, como el olivar o los almendros. Como telón de fondo, pensemos que la venganza de la geografía de la que hablaba Kaplan en España se concreta en su posición a medio camino entre dos áreas sobre las que se espera impactos climáticos muy distintos: la Europa Atlántica y lo que Antxon Olabe llama el “Mundo Seco” (Magreb y Oriente Medio). Será nuestra voluntad de mitigación y adaptación la que termine empujando a nuestro país hacia una u otra región socioclimática a final de siglo.

De todo este repaso a nuestra grave situación climática cabe esperar cuatro grandes tendencias robustas con las que tendremos que convivir el resto de nuestra vida, que tendrán perfiles espaciotemporales distintos:

1. Los desastres climáticos puntuales y regionalmente circunscritos, en su más diversa forma (olas de calor, sequías, grandes tormentas y huracanes, megaincendios) van a ser cada vez más habituales. Como nos enseñó la teoría de la vulnerabilidad crítica, encabezada por Ben Wisner y la revista Desastres en los años setenta, no existen desastres naturales en la medida que los “golpes de la naturaleza” siempre están mediados por una vulnerabilidad socialmente construida, que tiene efectos diferenciales en función de la clase, la raza y el género, y que responde a desigualdades nacidas de relaciones de poder. Por tanto, el impacto destructivo de estas catástrofes locales dependerá de la desigualdad socioeconómica subyacente. También del éxito o el fracaso de las políticas de adaptación que impulsemos estos años (un asunto este que además va a poner en grave riesgo una de las piezas clave de nuestra economía capitalista financiarizada: las aseguradoras privadas).

2. El caos climático va a introducir (ya lo está haciendo) focos de estrés, perturbación crónica y creciente conflictividad política en las diversas economías nacionales del mundo en la medida en que afecte a parámetros atmosféricos cuya estabilidad era premisa tanto de su metabolismo socionatural como de su patrón de acumulación capitalista e inserción económica internacional. A diferencia de los desastres climáticos puntuales, fácilmente representables en mensajes mediáticos espectaculares con alto poder de captar nuestra atención colectiva, y susceptibles de generar respuestas rápidas aunque limitadas, estos vectores de tensión climática se parecerán más a una soterrada guerra de desgaste más difícil de definir y cuyo abordaje exige una mirada de largo plazo. En el caso de España, los grandes candidatos son el agua (con una creciente tensión entre la agricultura de regadío en expansión delirante y un estrés hídrico en aumento) y la degradación de las condiciones que nos han convertido en una superpotencia turística.

3. El caos climático va a ir inyectando tensiones cada vez más fuertes en el sistema agroalimentario global. De momento, las afectaciones regionales han podido ser solventadas por los excedentes productivos en otras regiones del mundo. Pero este margen de seguridad se estrecha. Según Antxón Olabe, diversos informes advierten de que la pérdida de rendimiento de las cosechas mundiales puede ser ya relevante en el año 2030, y preocupante a mediados de siglo[30]. Kai Kornhuber, por ejemplo, señala en sus investigaciones que los grandes graneros del mundo están geográficamente situados en territorios susceptibles de sufrir fenómenos de cúpula de calor simultáneos. Esto sería un efecto de la alteración serpenteante de la corriente de chorro que gobierna el tiempo atmosférico en estas latitudes. Por tanto, los modelos climáticos tienden a subestimar la concurrencia en el tiempo de eventos extremos que pueden generar bajos rendimientos agrícolas sincronizados, que perturbarán nuestros niveles de seguridad alimentaria[31].

4. El caos climático va a acentuar, ya lo está haciendo, la presión de los flujos migratorios, tanto domésticos como externos, que son siempre realidades demográficas explosivas difíciles de gestionar (aunque su gestión pueda ser mucho más humana y justa que la que hoy exhiben las autoridades europeas). En España se solaparán ambos procesos, pues por nuestras circunstancias geográficas somos, al mismo tiempo, uno de los países donde el cambio climático va a generar mayores asimetrías territoriales internas y, a la vez, primera frontera del mundo desarrollado con la ruta migratoria de una de las zonas donde están previstos los mayores incrementos de la inhabitabilidad (el Sahel).

La hostilidad climática está asegurada, pero no el colapso. Las soluciones siguen a nuestro alcance. Los autores del Informe de la situación del clima las señalan, añadiendo una ambición transformadora en lo político y en lo social que no solo compartimos, sino que debemos celebrar: reducir drásticamente las emisiones, yendo más allá de una rápida descarbonización, para transformar nuestro sistema económico y nuestros modos de vida en un sentido poscrecentista, fomentar la adaptación, hacerlo con justicia social (incluyendo transferencia de dinero, recursos y tecnología al Sur global) y seguir investigando con el objetivo de encontrar nuevas posibilidades tecnológicas para eliminar dióxido de carbono adicional, pero bajo un principio de precaución que impida rebajar la ambición climática en base a promesas tecnológicas no probadas. La verdadera incertidumbre es si lograremos articular la voluntad social y política suficiente para hacer lo que sabemos que debemos y podemos hacer.

Con todo y ello, los avances no son inexistentes. Antes del Acuerdo de París, nuestra trayectoria de emisiones nos encaminaba a un auténtico cataclismo, con una subida de temperatura de 3,5º a final de siglo. Hoy estamos en una ruta de 2,5º y los compromisos políticos adquiridos nos llevan a una subida de temperatura de 2,1º a finales de siglo. La brecha para quedarnos por debajo del 1,5º todavía es grande y el margen temporal se estrecha, pero según la AIE, sigue siendo posible. En definitiva, a pesar de sus insuficiencias y de su mala fama merecida, el Acuerdo de París está empezando a tener efectos. Quizá sea demasiado optimista afirmar, con Antxón Olabe, que «París está funcionando»[32]. Pero tampoco es riguroso evaluarlo de un modo absolutamente negativo, como si nuestro sistema energético no hubiera dado desde París un giro decidido hacia la descarbonización. Y una combinación de nuevas políticas climáticas más decididas, transformaciones sociales ambiciosas y nuevos desarrollos de la revolución tecnológica renovable en curso puede estabilizarnos en un umbral de seguridad climática que, sumándole adaptación y justicia social, siga ofreciendo posibilidades de vidas buenas en la mayor parte de nuestro planeta.

Fuente: IEA/ CarbonBrief

5. Un siglo XXI difícil: los desgarros en la trama de la vida

Lejos de la imagen armónica y bucólica de la naturaleza como un cosmos ordenado y equilibrado que maneja el ecologismo más esencialista, la biosfera en tanto que sistema de ecosistemas auto-organizado y auto-reproductivo es hija de una historia turbulenta, llena de agitación, violencia y catástrofes. Antes de que se originase el actual proceso antropogénico de destrucción de biodiversidad, la historia natural registra, al menos, cinco grandes extinciones masivas que redujeron sustancialmente el número de especies y que cambiaron la trayectoria evolutiva de la vida en nuestro planeta. Como afirma Latour, Gaia “no resulta una figura de armonía. En ella, nada de maternal, o bien ¡hay que revisar de cabo a rabo lo que se entiende por Madre!”[33].

Este proceso evolutivo, lejos de ser un el resultado de una selección natural pasiva, fue siempre co-creado en un revoltijo sin teleología ni guion. Todas las especies, no solo la humana, moldean su ambiente en la medida de sus posibilidades con el objetivo de volver un poco más probable su supervivencia. Muchas de ellas, empezando por las bacterias, lograron desarrollar incidencias planetarias y agencias terraformadoras decisivas: al fin y al cabo, el oxígeno terrestre es un subproducto tóxico de las cianobacterias, un fenómeno de polución masiva del eón arcaico que otras formas de vida pudieron aprovechar para desarrollarse y prosperar.

Sin embargo, hecho este apunte imprescindible para evitar caer en el error conceptual de otorgar a la “naturaleza” un estatuto ontológico prístino y virginal gobernado por la idea de imperturbabilidad, nuestra red de ecosistemas es producto de un proceso co-evolutivo de ritmo geológico en el que millones de parámetros han ido ajustándose mutuamente para dar lugar a ciertos patrones de recursividad estable sobre los que se asientan las posibilidades de existencia biológica de una determinada especie. Este es el sentido de la famosa expresión del ecosocialista Barry Commoner, “la naturaleza es más sabia” [34]. Lo que llamamos naturaleza es producto de una complejidad evolutiva que solo de modo muy superficial estamos empezando a comprender[35].

Antes de proseguir, conviene aclarar que el problema de la biodiversidad admite dos abordajes morales. No son totalmente excluyentes. Para las éticas biocéntricas, la destrucción de la trama de la vida es un crimen porque toda forma de vida tiene un valor en sí mismo. Para las éticas antropocéntricas, la destrucción de biodiversidad es un error en la medida en que nuestras sociedades dependen de ecosistemas autosustentados, que aportan funciones esenciales que nunca podremos sustituir con tecnología (desde la polinización hasta la generación de suelo, pasando por el aprovisionamiento de materias primas). Mi posición personal es la de un antropocentrismo débil: sin renunciar a reconocer el valor en sí mismo de toda forma de vida, el asunto debe ser afrontado en términos políticamente operativos, priorizando un enfoque que ponga en el centro los daños que la destrucción de ecosistemas ya está generando en las sociedades humanas, y que de no corregir nuestro rumbo tenderán a agravarse.

Por todo lo dicho la alteración de las relaciones naturales no supone un pecado ontológico, pues el dinamismo y el devenir son condiciones inevitables de la aventura de la vida. Pero sí que puede implicar una perturbación tan disruptiva que lleve a determinadas especies a la extinción, expresión límite de su fracaso evolutivo. Este es el marco correcto con el que debemos enfocar otro de los frentes más problemáticos de nuestro difícil siglo XXI cortísimo, el de la hecatombe de biodiversidad en curso: un enfoque centrado en preocuparse por evitar la quiebra la estabilidad ecosistémica recursiva en el que una especie como la nuestra prospera biológicamente. Y que es diferente de un enfoque de impacto cero que busca evitar cualquier interferencia sobre una supuesta naturaleza atemporal. Seguramente, Manuel Arias Maldonado tiene razón al concluir que la ingeniería de ecosistemas es una obligación de la Razón de Especie que se nos impone como se impone la Razón de Estado a las decisiones de los gobiernos.[36] Pero el grado de plasticidad otorgado a los parámetros en los que operará esta ingeniería de ecosistemas pueden ser muy distintos. Tanto la permacultura como la geoingeniería son formas de ingeniería de ecosistemas, de artificialización de la naturaleza. Y es evidente que no pueden ser consideradas dos tecnológicas equivalentes. Necesitamos marcos categoriales que nos permitan distinguir que hay de diferente entre ambas: en su escala, en sus riesgos, en sus efectos buscados e involuntarios, en el modo de relacionarse con los procesos ecosistémicos. La permacultura, epistemológicamente más modesta y enfocada al usufructo de las dinámicas auto-reproductivas de la naturaleza. La geoingeniería, mucho más ambiciosa en su pretensión de rediseñar el sistema climático como un geoartefacto domesticado, puesto bajo nuestro control integral y, salvando las distancias, haciendo del tiempo atmosférico algo parecido a lo que hicimos con el cerdo respecto al jabalí.

Según el Informe de Evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas del IPEBS (el equivalente al IPCC en el ámbito de la biodiversidad)[37], las sociedades industriales están sometiendo al conjunto de los ecosistemas globales a una presión destructiva muy intensa, que en el siglo XXI llegará a un punto de saturación peligroso.

En este primer informe de síntesis, del año 2019, este organismo científico señala que en el último medio siglo 14 de las 18 categorías de contribuciones de la naturaleza evaluadas, como el carbono orgánico del suelo, la diversidad de polinizadores o el papel de los arrecifes de coral en las dinámicas de protección costera, han disminuido sustancialmente. A su vez, el 75 % de la superficie terrestre ha sufrido alteraciones, mientras que el 66 % de la superficie oceánica está experimentando efectos acumulativos perturbadores y se ha perdido ya más del 85 % de la superficie de humedales. Y si bien el declive forestal se ha ralentizado a nivel global, este no siempre responde a una adecuada regeneración ecosistémica, pues lejos de asistir a un renacer del bosque en toda su plétora de biodiversidad lo que estamos impulsando son monocultivos al servicio de la industria maderera y papelera. Además, la deforestación sí ha conocido un importante incremento en los trópicos. Este punto resulta especialmente relevante por dos motivos: el primero, porque uno de los puntos de inflexión climática cuya superación nos puede alejar irreversiblemente de las condiciones del holoceno es la mortandad masiva de la pluviselva Amazónica, su conversión en una sabana seca; el segundo, porque como veremos, la apertura de la selva tropical a la explotación extractivista masiva de un puñado de mercancías abre la puerta a uno de los efectos más peligrosos de la crisis de biodiversidad: los saltos zoonóticos de patógenos entre especies.

A su vez, hoy tenemos constancia de que la abundancia de especies autóctonas en la mayoría de los biomas terrestres se ha reducido, como mínimo, en un 20 %. En promedio, el 25 % de las especies de grupos de animales y plantas evaluados por el IBEPS están amenazadas, y el ritmo de extinción en todo el mundo es ya decenas (y quizá centenas) de veces superior a la media, al menos, de los últimos diez millones de años. Esto es lo que anima a muchos científicos a decretar que estamos inmersos en la sexta extinción masiva de la historia de la vida en la Tierra, con la diferencia de que esta tiene un origen antropogénico. El IBEPS señala cinco impulsores humanos directos de este proceso, por este orden de importancia: el cambio en los usos de la tierra y el mar (agricultura, ganadería y pesca), la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras.

Entre estos impactos cabe distinguir escalas, pues los hay de incidencia local y regional pero también existen impactos de incidencia global. De no adoptar medidas urgentes, en el siglo XXI veremos multiplicarse los primeros por todas las geografías de sacrificio que el capitalismo tiende a producir en sus violentos ordenamientos espaciales. Aunque el colapso ecosocial es un mito, el colapso ecosistémico no lo es en absoluto. Los ejemplos abundan, tenemos a nuestra espalda una historia profusa de desastres ambientales que han destruido o arruinado ecosistemas enteros más o menos valiosos, y no existe país o región que no pueda aportar el suyo a esta lista negra. En España, los que han logrado captar la atención del debate público reciente son la muerte del Mar Menor y la agonía de Doñana. Dos buenos iconos de lo nociva que puede ser la irracionalidad inherente a nuestro sistema económico cuando a esta se le suma una gestión marcada por el integrismo ideológico neoliberal y extractivista en el que nuestra derecha nacional se ha atrincherado. Pero esta no es una historia nueva: desde el Prestige a Aznalcóllar, cada cierto tiempo el juego de la ruleta rusa de la externalización de daños ambientales, que el capitalismo promueve para mantener tasas de beneficios elevadas, se cobra una nueva víctima. Las consecuencias para los territorios son de sobra conocidas, y nos recuerdan la pertinencia del principio de ecodependencia: los daños en los ecosistemas siempre traen bajo el brazo ruinas económicas y laborales y problemas de salud pública.

Pero además de una exacerbación puntillista de enclaves ecológica, económica y socialmente muertos por el conjunto del planeta, con consecuencias dramáticas para los habitantes de dichos territorios, la crisis de biodiversidad puede escalar hasta presentar manifestaciones y desafíos de morfología global. En este punto, conviene ser precavidos porque muchos discursos ecologistas dan credibilidad a una idea holista de efecto-cascada que en, la práctica, se está comenzando a comprobar que homogeniza demasiado los procesos de cambio de estado cuando se bordean los puntos de inflexión de un sistema. Hacia lo que apuntan algunas investigaciones recientes en ecología es que concebir los puntos de inflexión como si fuera un interruptor solo es válido para sistemas sencillos, homogéneos y cerrados, como son los lagos. Fuera de ellos, en los sistemas abiertos y complejos, en las situaciones de estrés cercanas a puntos de inflexión, los sistemas tienden a presentar arreglos especiales desiguales que incrementan la resiliencia y generan opciones de reversibilidad[38]. Sin embargo, aunque podamos esperar alguna buena noticia de este aumento de la resolución de los estudios que están desarrollando las Ciencias de la Tierra al respecto, las amenazas de la pérdida de biodiversidad en la escala macro son suficientemente alarmantes como para tomárselas muy en serio.

El primer foco de impacto global de la crisis de biodiversidad está relacionado con el clima. Hemos mencionado que algunos de los 14 puntos de inflexión climática que localiza el IPCC tienen su desencadenante en procesos de destrucción de grandes ecosistemas, como la conversión de la Amazonía en una sabana seca. Lo mismo valdría para el bosque boreal. A su vez, la capacidad de los océanos de absorber carbono está directamente relacionada con la variedad y riqueza de unas algas unicelulares, las diatomeas. La importancia de la biodiversidad es igualmente crucial en todos los sistemas de secuestro natural de carbono. Es decir, las afecciones cambio climático-biodiversidad son de doble dirección: el cambio climático es uno de los vectores más importantes de destrucción de biodiversidad, y la destrucción de biodiversidad puede acelerar el cambio climático.

El segundo foco de impacto global de la crisis de biodiversidad lo encontramos en las tasas aceleradas de desaparición de algunas especies animales con funciones ecosistémicas críticas, como son los insectos –imprescindibles para la polinización-, han despertado una justificada y reciente alarma científica. A partir de la publicación en 2017 de un informe pionero de la Sociedad Entomológica de Krefeld, en la revista PLOS One, que constató la drástica reducción de la biomasa media de insectos voladores en reservas naturales de Alemania (de hasta un 76%, y un 82% en verano)[39], se han multiplicado las investigaciones que ofrecen pruebas contundentes de este problema en diversos países del mundo, aunque los datos y los pronósticos siguen abiertos a discusión.

El tercer foco de impacto global de la crisis de biodiversidad es menos especulativo y más empírico. Lo que ya nos ha enseñado la experiencia de un modo traumático es que presionar de esta manera la trama de la vida convierte el mundo en una fábrica potencial de pandemias. En las últimas décadas se está incrementando la aparición de nuevas enfermedades infecciosas a un ritmo histórico sin precedentes (como el sida, la Gripe Aviar, la Gripe A, el SARS, el MERS, el Ébola y el Zica,). Entre dos tercios y tres cuartas partes de las mismas se originan en procesos de transmisión zoonótica. La causa última es la apertura de los bosques intertropicales, que son los mayores reservorios víricos y de biodiversidad del planeta a los circuitos de acumulación de capital. Un proceso que ha conocido un salto de escala en las últimas tres décadas con el incremento de la demanda de algunas mercancías muy concretas: madera, soja, carne de res, aceite de palma, café, y azúcar[40].

Como expone Malm[41], la deforestación es la primera línea de frente de este proceso de invasión del bosque tropical por parte de los intereses de la economía capitalista. Y la deforestación aumenta las zonas de frontera y por tanto de fricción entre humanos y huéspedes potenciales de patógenos. En este punto la destrucción de biodiversidad es clave en la facilitación de la transmisión zoonótica porque la biodiversidad es un amortiguador que diluye las cadenas de transmisión. El aumento de la fricción implica un aumento de las posibilidades de contagio. Todo ello se da en un contexto en el que la deforestación encierra a los huéspedes en espacios restringidos, aumentando el estrés que afecta a su sistema inmunitario, que al verse debilitado genera picos de excreción viral.

Por si fuera poco, a esta presión inédita sobre el bosque tropical se le suma que el último medio siglo nos hemos embarcado en un experimento que tampoco tiene precedentes y que responde a la misma compulsión económica: obligar a miles de animales de una misma especie, y sometidos a fuerte proceso de homogenización genética, a vivir hacinados en espacios muy reducidos. Como no se cansan de repetir los biólogos, en los monocultivos genéticos no hay amortiguadores ni cortafuegos. Nuestras macrogranjas se han convertido en una suerte de casinos genéticos donde la selección natural está jugando a los dados del apocalipsis, esa tirada que Malm llama el doble uno: máxima virulencia, máxima transmisibilidad. Y a todo ello tenemos que sumarle la interconexión humana sin precedentes que supone el sistema de aviación internacional movido con petróleo, que facilita que cualquier patógeno que dé el salto a una persona tenga por delante una suculenta perspectiva de reproducción biológica. Todo paciente cero es hoy la puerta de entrada a 8.000 millones de cuerpos humanos predispuestos a ser infectados.

Por todo, y como consecuencia directa de la crisis de biodiversidad, es razonable pensar que la pandemia del covid19 no será la única del siglo. Algunos virólogos han llamado a nuestra era la de la emergencia sanitaria crónica, que además se retroalimentará con otros impulsores de nuestra Policrisis, como el cambio climático, que ya está obligando a muchas especies a migrar y extienden el área de acción de los vectores transmisores de enfermedades. En contraposición, que la COVID-19 haya demostrado una mortandad menor a otras grandes enfermedades del pasado tiene que ver con las ventajas de una humanidad interconectada, como el entrelazamiento económico y la cooperación científica. Pero, a su vez, esta intensa interconexión explica la vulnerabilidad de nuestra economía a estos impactos, mucho más acusada en 2020 que, por ejemplo, en la gripe de 1918.

De no revertir la tendencia en curso de destrucción de biodiversidad, durante el cortísimo siglo XXI enfrentaremos una proliferación del tipo daños locales y regionales que ya conocemos, de alto impacto pero espacialmente circunscritos, y una creciente emergencia de peligros globales, también de alto impacto pero de incidencia planetaria, que la pandemia nos ha permitido intuir. La solución, a grandes rasgos, es conocida, aunque el diablo está en los detalles de su aplicación:

1. Por un lado, retrotraer la antroposfera y dejar espacio a la biosfera. Medio planeta para cada una, según una célebre propuesta de E.O. Wilson, derivada de sus célebres estudios sobre biodiversidad y extensión territorial en ecología insular (al fin y al cabo la Tierra es una “isla” en el mar vacío del sistema solar)[42]. A día de hoy, esta proporción, si tomamos los espacios legalmente protegidos como “biosfera”, está volcada a favor de la antroposfera en una proporción de 84-16 en áreas terrestres y aguas de interiores y 92-8 en áreas marinas. La crisis de biodiversidad es, fundamentalmente, una crisis de usos del suelo. Un reequilibrio de este calibre solo sería posible si la dieta humana se balancea notablemente hacia un consumo preferente de productos vegetales.

2. Por otro lado, no solo dejar espacio sino también sanar, y emprender un esfuerzo activo y masivo en la regeneración de ecosistemas, algo que la experiencia nos enseña que puede lograr éxitos espectaculares en plazos medios (entre una y tres décadas, según el ecosistema)[43]. Esta tarea debe ser incorporada como uno de los frentes de expansión laboral incentivada por programas de empleo público de un Green New Deal transformador.

3. En tercer lugar, frenar los vectores de destrucción de biodiversidad que no tienen que ver con la competición por el suelo: cambio climático, contaminación y especies invasoras.

4. Finalmente, fomentar un proceso de renaturalización granular y proliferación de archipiélagos de biodiversidad en los hábitats antropogenizados, como son las ciudades (parques, huertos urbanos, ejes verdes).

De nuevo, como en el caso del clima, aunque con la biodiversidad estamos entrando en terreno muy peligroso, una crisis crónica de impactos graduales salpicada de shock puntuales, que pueden ser locales o globales, un colapso ecosocial al modo en que se concibe en ciertos enfoques del discurso colapsista parece poco probable. A su vez, las soluciones están a nuestro alcance: de nuevo, la pelota del futuro está en el tejado de la política.

6. Un siglo XXI difícil: los monstruos energéticos de un claroscuro histórico

La primera década del nuevo milenio estuvo marcada por un intenso debate energético a partir de la publicación de un célebre artículo de Campbell y Laherrère en el año 1998, El fin del petróleo barato[44]. En él se utilizaba la metodología del geofísico norteamericano Marion King Hubbert para proyectar un pico global del petróleo en la primera década del siglo XXI, a partir del cual su producción declinaría irreversiblemente por razones geológicas. En base a esta proyección, y debido al impresionante carácter petrocéntrico del mundo contemporáneo (80% de combustibles fósiles en su matriz energética, y un cuasi monopolio del petróleo en sectores como el transporte o la agricultura industrial), se generó una escuela colapsista que entendía que la conclusión lógica de este cruce de datos era la inmediata condena a muerte de la sociedad industrial tal y como la conocíamos. La complejidad moderna no podría sostenerse en un contexto de declive irreversible de la disponibilidad energética, lo que auguraba un proceso traumático de simplificación social. Esto es, un colapso. Los acontecimientos de la primera década del 2000 (la invasión de Irak, el incremento espectacular de los precios del crudo dentro del superciclo de las materias primas empujado por el desarrollo chino, la crisis financiera de 2008) contribuyeron mucho a conformar la narrativa del peak oil como una mirada novedosa que articulaba los sucesos de aquella década con una coherencia explicativa muy potente.

Sin embargo, hacia el año 2015 resultaba evidente que el relato del peak oil no cuadraba con la realidad. Sin duda la primera mitad de la década de los diez había sido turbulenta. La crisis financiera puso contra las cuerdas el supuesto fin de la historia neoliberal. Su gestión austericida, especialmente integrista en Europa, provocó un ejercicio de tortura sádico e innecesariamente doloroso sobre el cuerpo social. Revueltas y estallidos populares cambiaron el mapa político del mundo. Pero hacia mediados de década, era evidente que, al menos en Occidente, pero con mucha más razón en China, que conoció tras 2008 un momento expansivo de su metabolismo económico sin precedentes[45], así como en muchos países emergentes, el suministro energético, el orden público o la seguridad alimentaria no se habían visto sustancialmente alterados. También resultaba poco discutible que la producción de petróleo en EEUU había revertido la tendencia declinante de su pico del petróleo nacional de 1971 gracias a la revolución tecnológica del fracking (en 2018 llegaría incluso a superar su record histórico de producción) aunque esto implicara nuevos problemas técnicos, financieros y ambientales de diverso tipo. O que la percepción de riesgo de escasez energética, que había sido notable entre las élites durante los años 2000, había disminuido radicalmente. Un auténtico “change game” al que se le puede seguir la pista en el cambio de posiciones de algunos autores que habían ayudado mucho a consolidar el discurso del peak oil, como el español Mariano Marzo o el italiano Ugo Bardi.

Fuente: EIA.

A día de hoy, en los círculos de especialistas energéticos, el sentimiento predominante es que el momento peak oil fue una falsa alarma. O al menos, un problema parcialmente pospuesto. Como ejemplo, una de las figuras más importantes del pensamiento energético en España, Antxón Olabe, asesor del Ministerio de Transición Ecológica entre los años 2018 y 2020, y uno de los cerebros del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (la hoja de ruta oficial del gobierno español para la descarbonización del país), se refería en su último libro a la cuestión del peak oil con estas palabras, de las que extraigo algunos fragmentos relevantes:

“Los defensores de dicha hipótesis se equivocaron. En los casos ideológicamente más extremos, se construyó toda una narrativa sobre el inevitable colapso ecosocial y civilizador, cuya causa principal sería la incapacidad del sistema energético para bombear petróleo barato a la economía (…). Pues bien, una década y media después, el sistema energético mundial, lejos de enfrentar un problema de escasez de oferta de crudo, dispone, como hemos dicho, de reservas de petróleo equivalentes a cincuenta años de la producción actual (…)[46].

Y después de enumerar las diferentes innovaciones en curso que están surgiendo para enfrentar la crisis climática (despliegue de renovables, movilidad eléctrica), Olabe concluye afirmando que “el auténtico problema del sistema energético en general, y del sector del petróleo en particular es, a medio y largo plazo, el de encontrarse con una ingente cantidad de activos varados”[47].

La hipótesis del peak oil tenía una cara b que ayudaba a cimentar el pesimismo energético sobre el futuro de la sociedad industrial y la creencia en una simplificación social traumática: la supuesta imposibilidad de las energías renovables para servir de matriz energética a una sociedad industrial compleja. A partir de toda una serie de desafíos inherentes a las renovables (su carácter de flujo, su intermitencia, que exige desplegarlas en paralelo a nuevas infraestructuras de almacenamiento y de interconexión eléctrica, su menor densidad energética, su demanda de espacio, la necesidad de minerales limitados para su construcción o el peso minoritario de la electricidad en el consumo total de energía primaria) se concluía que la nueva generación de renovables de alta tecnología eran un apéndice del mundo de los combustibles fósiles. Una flor histórica de un día que se marchitaría con el declive del petróleo. En el futuro su presencia sería pequeña, incapaz de aportar las ingentes cantidades de energía a la que el capitalismo fósil nos había acostumbrado, estando la matriz energética de una sociedad sostenible marcada por un fortísimo decrecimiento y configurada por formas parecidas a la de la explotación energética renovable de la era preindustrial (aprovechamiento mecánico y térmico, con poco o nulo almacenamiento).

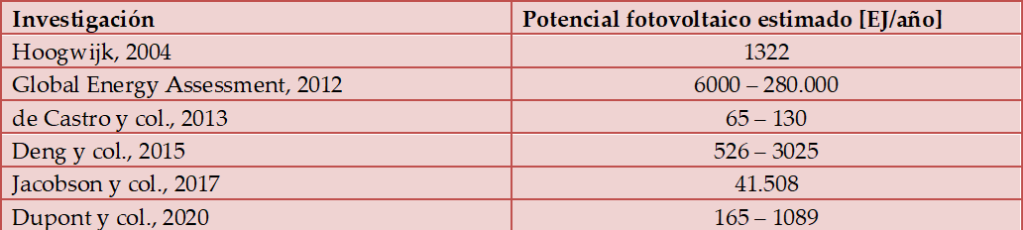

A día de hoy, el debate sobre el potencial energético de las renovables dista de estar cerrado. Los expertos que han dedicado sus carreras académicas a estudiarlo barajan escenarios muy distintos. Véase a continuación las diversas estimaciones que ha recopilado Martín Lallana sobre potencial fotovoltaico y eólico para un trabajo de próxima publicación, y téngase en cuenta que el consumo actual de energía primaria en 2021 fue de 595/EJ año. Como puede comprobarse, los equipos científicos más pesimistas auguran la necesidad de un fortísimo decrecimiento, con un consumo final de energía primaria reducido a un tercio del actual. Los más optimistas apuntan en sentido contrario, y especulan sobre la posibilidad de multiplicar por cuatro o por cinco el actual consumo de energía global antes de que las renovables toquen techo. Sin embargo, es preciso apuntar que en los últimos años se está formando un consenso creciente alrededor de unas expectativas moderadamente optimistas, que podrían sintetizarse en la siguiente idea: las renovables pueden suministrar un consumo energético análogo al actual, aunque existen incertidumbres sobre cómo deberán transformarse los sectores de difícil electrificación y que impactos tendrá esto en nuestros modos de vida.

Fuente: Martín Lallana, investigación en curso.

Fuente: Martín Lallana, investigación en curso.